MT-07 作為國內入門級距的紅牌打檔車型,本次第四代的大改款車型,可以說是從頭到尾重新打造,雖然引擎還是相同的 並列雙汽缸 CP2 引擎,但是透過電控系統升級、騎乘姿勢調整、車台角度改變等多項改變後,2025 年式第四代 MT-07 可以說比起過往有更好的運動性以及親合度,不論是入門想要騎乘紅牌打檔重機,或者是經驗者想要輕鬆騎乘,第四代 MT-07 相信都能夠滿足需求,不會換檔?沒關係!YAMAHA 推出的自手排變速系統 Y-AMT 本次同步推出於 MT-07 上,不僅提供自動換檔的機能,就算是經驗老道的騎士,也能夠在 MT-07 Y-AMT 版本上找到更不同的騎乘樂趣,我們這次一口氣進行雙車款的完整道路試駕報導,不論是對 MT-07 或者 Y-AMT 有興趣的,都絕對不能錯過本篇內容!

YAMAHA 自 2014 推出 MT-07 這款全新的並列雙汽缸街跑車型之後,不僅成為國內外許多車友們初次加入中大排氣量街車的首選車型,更重要的是歷經三代的改款,全新 2025 MT-07 可以說是大幅改變外型與配備,甚至感覺上可以說是新車型,不過最重要的引擎本體依然是平易近人卻充滿扭力以及樂趣的 CP2 並列雙汽缸引擎組,2025 MT-07 加入 YCC-T 電子控制節流閥後,更在電控系統首次導入 YRC 控制介面,並賦予動力模式調整與精準的循跡防滑系統段數可調,車身外型則是更接近街跑車型,而非滑胎車的風格,同時修改車身配置,車身處更瘦,讓騎士的足著性提升,把手位置等一併同步變更,總之就是讓騎士能夠更容易騎乘 2025 MT-07;說起容易這件事情,YAMAHA 也在 MT-07 上導入 Y-AMT 自手排變速箱技術,成為 MT-07 Y-AMT,至於騎乘體驗,就先讓我們來看看 2025 MT-07 大改款後的完整面貌吧!

新世代的 YAMAHA MT-07 本次變更了非常多的地方,不過充沛動力的 CP2 並列雙汽缸引擎,依然擔當著這次 MT-07 動力核心,但與過往不同的是這次透過電控系統升級,導入 YCC-T 電子節流閥後,引擎的回應速度我們覺得變得更快速,尤其是在大開油門的時候,MT-07 明顯比起過往來得更靈敏,轉速上升的幅度也更快,因此在加速感受方面,2025 年款 MT-07 又更勝許多同級距的並列雙缸車系,而且因為低轉速就能帶來大扭力的優勢,雙缸車好過於四缸車的優點就在這。

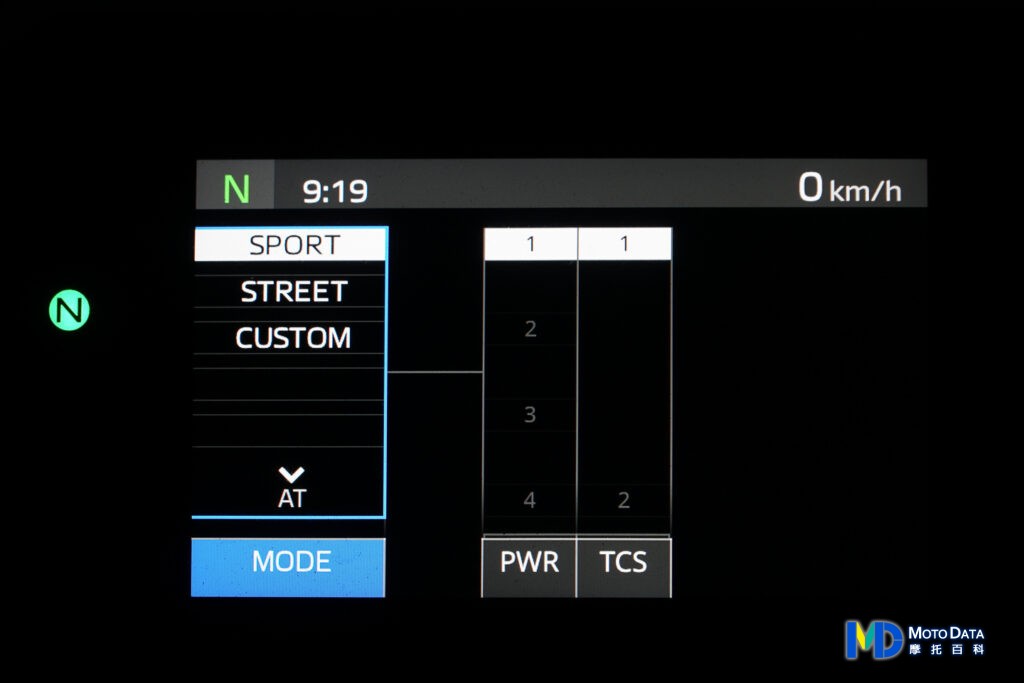

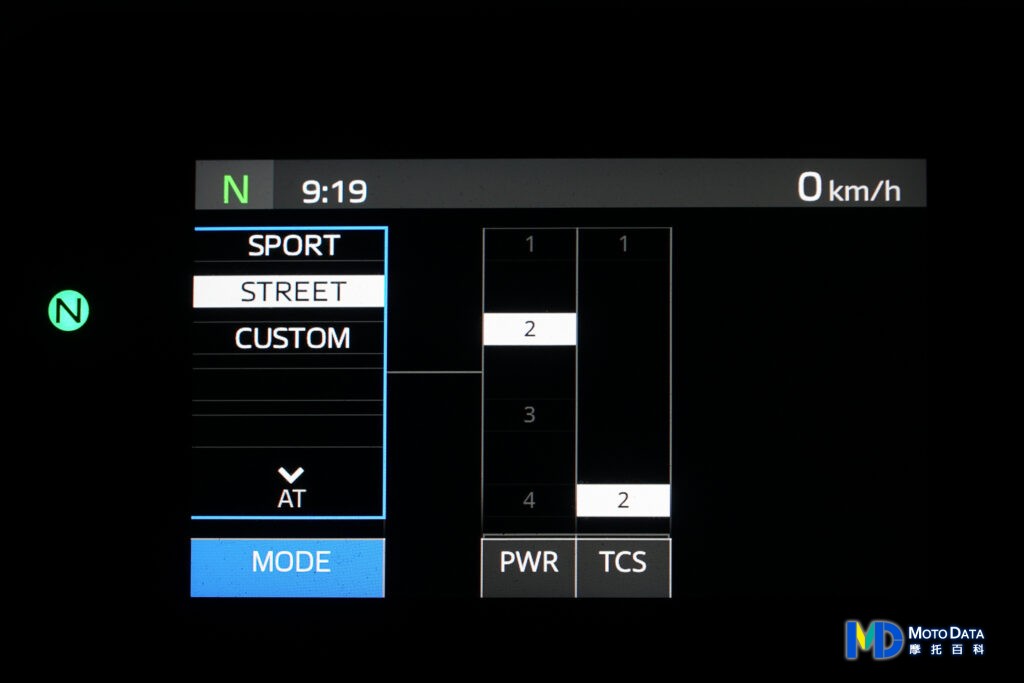

加入 YCC-T 之後,MT-07 提供更精準的節流閥控制之外,也帶來更有趣的騎乘模式可調機能,透過右把手上的 MODE 鍵,MT-07 終於可以在三種不同的動力模式之間調整,對於都會通勤的路段來說,STREET 基本上就能夠應付大多數的騎乘需求,動力已經是屬於隨傳隨到的等級,轉動油門後引擎轉速的上升容易掌握,同時此模式下的 TCS 循跡防滑系統預設也提供更多的輔助,安全性十足,樂趣則是留在 SPORT 模式之下。

切換至 SPORT 模式後,動力反應速度明顯再度提升一個等級,只要全力開油,就算沒有刻意彈離合器,前輪可是輕輕鬆鬆就有機會浮舉,並被 TCS 壓制後放回,此模式更適合在山路之間享受 MT-07 那具 CP2 引擎帶來的扭力強勁感,或者是想要體驗加速快感時,SPORT 模式設定的油門動力曲線,真的是讓人邊騎邊驚嘆 YAMAHA 提供給 MT-07 的動力在中低轉速竟能如此豐沛,更別忘了 MT-07 那組並列雙汽缸的聲浪,充滿鼓動感,從空濾箱刻意傳遞至油箱發聲孔的聲浪更是滿足。

2025 年大改款的 MT-07 在懸吊系統方面也有做出提升,大家盼望許久的倒立潛望式前叉終於實裝於 MT-07 車系上,因此帶來前端比起過往三代車系更穩定的前輪支撐表現,而且本次懸吊調教更偏向於運動街車,而非滑胎車的軟阻尼感,所以前輪在煞車時的支撐性,以及進彎與彎中的穩定性也更優異,當然帶來的好處就是運動性更好,雖然對比起前三代的車款明顯不同,當然可能會有人覺得這還算是 MT 嗎?不過我們認為這樣的調整對於整體車輛配置來說是值得的。

車體的改變則是讓這次新的四代 MT-07 騎起來感受更輕盈,以前的 MT-07 騎起來總是覺得車體回應上,的確有所謂的重機感,但更多感受是舊款 MT-07 帶來比較沒那麼靈活的操控表現,這次四代 MT-07 則是透過前傾角與拖曳距的改變,以及把手位置的調整,還有車台調整以及鎖固螺絲位置的變更等,MT-07 騎起來比競爭對手車型來得更靈活,迴旋性也更好,過起彎來輕鬆寫意,很像是騎士肢體的延伸,對於騎乘的感受回應也更直接且快速。

另外就是引擎內的齒輪組最佳化,將前三檔齒輪的內牙進行調整齒數,並且在後三檔齒輪的外牙加入導角之後,換檔的順暢感變得更絲滑且入檔更精準確實,這點對於換檔的那種爽感有大幅加分效果,但更重要的是這次的 MT-07 也終於加入輔助滑動式離合器,成為 CP2 系列 689c.c. 首輛配備輔助滑動式離合器的車型,對於換檔後接合的壓實操縱感更直接,同時退檔時的引擎煞車力道初始也有得到明顯的緩衝,四代 MT-07 真的滿滿好料啊!

至於車輛的制動性能,在這次升級成倒立潛望式前叉後,MT-07 也同步升級為與 MT-09 相同的輻射固定式對向四活塞卡鉗組,手感來得更清晰之外,煞車時的制動能力也表現得更好,比起過往的那組對四卡鉗來說,你會很明顯能感受到急煞車情境時,前輪能夠瞬間進入有效的煞車作用,反應時間更快更靈敏,當然 MT-07 一樣配有 ABS 防鎖死煞車系統,升級過後也一樣能帶來更快速的防鎖死煞車系統效果。

另外就是這次試駕的 MT-07 是有選配快排系統,只要起步後油門開度以及轉速、時速與檔位允許,是可以不拉動離合器進行進檔,並且因為這次 MT-07 使用的是電子節流閥,所以不僅有進檔機能,還有無離合退檔機能,油門收回後隨著煞車制動讓時速下降,腳可以直接踩下打檔桿進行退檔,行車電腦會做 Auto-Blipping 自動退檔補油,讓引擎轉速提高來與對應的時速銜接,減輕降檔退檔時的檔煞衝擊感,激進一點的操駕情況時,我們嘗試過連續兩檔的操作,車輛算是聽話滑順。

既然提到了打檔,那麼打檔這件事情有沒有另一種選擇呢?YAMAHA 很早就開始研究方案,直到去年 YAMAHA 終於推出 Y-AMT 這套更輕便更直接的自手排變速箱系統,並且在 2025 年款的 MT-07 上,提供搭配 Y-AMT 技術的 MT-07 Y-AMT 供消費者選擇,在台灣價差僅有兩萬的情況下,MT-07 Y-AMT 提供自排以及自手排的雙重樂趣選擇,讓更願意接觸新世代科技的消費者,能率先體驗到 Y-AMT 帶來的變速優勢,以及對於騎乘時的輔助與放鬆效果。

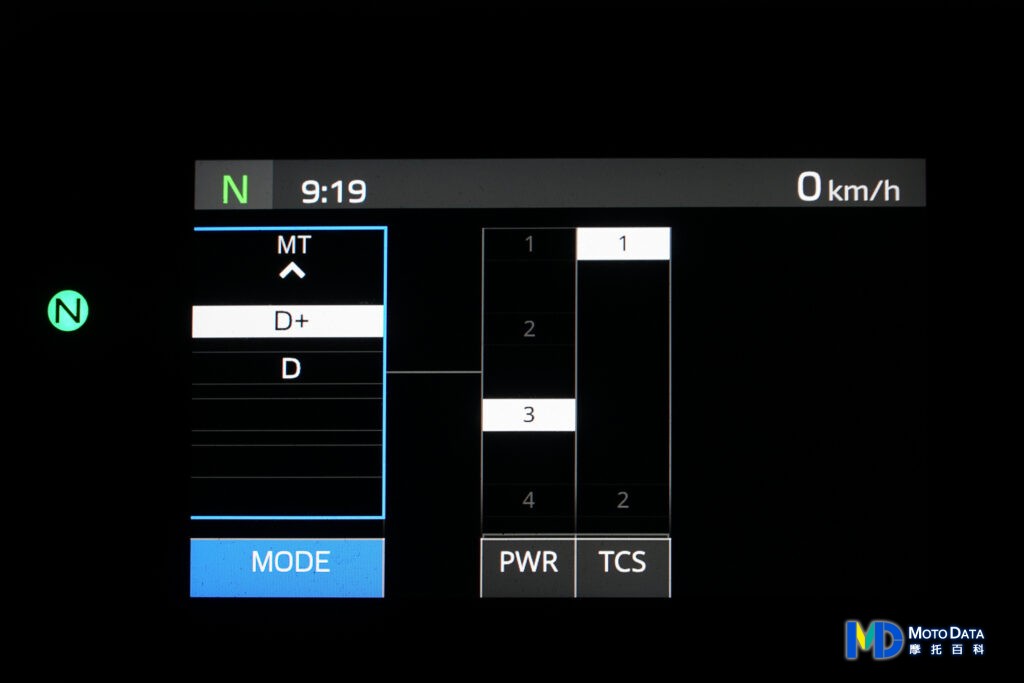

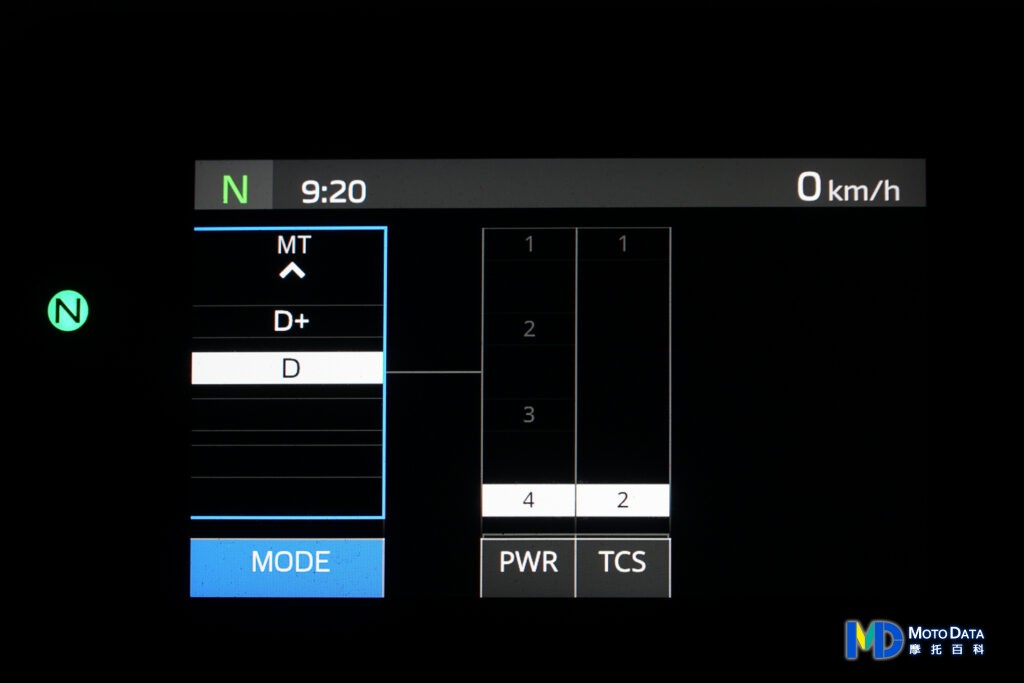

沒有左手的離合器,沒有左腳的打檔桿,MT-07 Y-AMT 取而代之的是透過左把手上新增的換檔開關,以及右把手上新增的 AT/MT 切換鍵,讓 MT-07 Y-AMT 既能夠享受到自排帶來的優勢與方便,也能在運動騎乘時回到手排,由騎士為主而電腦為輔的去控制進退檔,都會騎乘時,MT-07 Y-AMT 可以切換至 AT 模式下的 D 騎乘模式或者 D+ 騎乘模式,兩者均會由電腦去主動控制換檔邏輯,D 模式會提供比較順暢且更省油的選擇,至於 D+ 則會把動力輸出往上調整一點,對於換檔也會更為靈敏一點,六檔 80km/h 巡航時重催油門,D+ 會連退二至三檔,只為了讓車輛符合騎士需求,全力加速前進。

至於進入比較運動的騎乘路段,或者山路騎乘路段時,比起使用 AT 自排模式的 D+ 騎乘模式,YAMAHA 更推薦使用 MT 模式下的 SPORT 或者 STREET 模式,讓騎士主動控制換檔的檔位,隨著加速用左手食指扣動換檔,換檔的銜接感比起標準版且配備進退快排的 MT-07 還要快一些,來到進彎前或者操控時的減速,過往在回油門、前後煞分配控制之外還要控制離合器與左腳的檔位,現在 Y-AMT 模式則是直接用左手食指或者大拇指去控制退檔,退檔的過程全由電腦去輔助,簡直就像是打電動開外掛般的輕鬆,騎士可以更專注於在路線的選擇、煞車的分配與檔位的選擇上,最重要的是透過電腦輔助,就算進彎時專注於煞車操作忘了退檔,下次出彎前大多時候電腦都已經完成退檔,隨時準備好下一次的加速體驗。

Y-AMT 如果真的不合你的口味,當然有手排版本可以選,不過在這之前,也別忘了 Y-AMT 是可以進行手動進退檔,就如同普通檔車一般操作的車型,與其說車輛的變速箱不聽話,倒不如說 100 位騎士可能會有 101 種操作變速換檔的想法與方式,每一位騎士對於騎乘檔車都有獨特的方式去駕馭,Y-AMT 甚至任何一套自動變速系統都無法達到滿足 100% 騎士的需求,但面對 60% 起跳的範圍來說,我們覺得 Y-AMT 至少在換檔這件事情做對了,離合器全電控化,騎士不需要擔心意外地熄火,也不用因為一根離合器拉桿在那,還要思考儀表板上有沒有指示燈,才能判斷離合器有沒有電腦輔助,YAMAHA 在這件事情上我覺得 Y-AMT 是及格,且能夠對應大眾的需求。

而且由於 MT-07 是從動力輸出到 Y-AMT 都跟國外的版本相同,所以換檔的邏輯更精準更一致,檔位的判斷與銜接設定等等,都是符合 MT-07 引擎輸出的特性,同時也因為 Y-AMT 架構,使用自排車型考照的騎士,也可以駕馭 MT-07 Y-AMT,這款車送驗時是以自排車型送驗,因此自排駕照的騎士,也能夠騎乘檔車,或者說對於換檔概念不是很熟悉的騎士,也能夠享受 MT-07 帶來的操控優勢感,而不是只有大型速可達可選擇,老派的騎士會覺得這是一種三觀違逆,但說穿了,騎車的圈子已經夠小了,把騎乘檔車需要的技巧下放一些,讓多一點人能加入騎乘,體驗騎車的樂趣,何嘗不是一件好事呢?

|2025 YAMAHA MT-07 外觀、設計與功能介紹

第四代 MT-07 的外型設計是這幾代改款中相對改動最多變動最大,設計卻更趨近於市場上對於運動街跑車型該有的印象,從車身的線條設計可以看到熟悉的運動街跑感,飽滿的油箱與車身線條,搭配流線感更強的車頭與車尾設計,車頭更是有著類似面具般的風格設計,與 MT 家族的 The Dark Side of Japan 主題關聯更近,新設計的輪框造型看起來也更有輕盈的感覺,搭配前倒叉以及下置式排氣管帶來的前端視覺強化以及後端簡潔感,整體的運動風格更近一步提升。

身高比例圖部分,上圖中騎乘 2025 MT-07 的男性騎士是資深試車手 TK,身高為 173cm,體重 70kg;儘管坐墊高度設定在 805mm 的座高數據,不過因為 MT-07 本身就是使用並列雙汽缸的引擎車款,加上新的車台設計,將坐墊前端的寬度削窄整整 25mm,並調整了油箱的造型,讓第四代 MT-07 的足著性非常好,單腳著地平踏不成問題,雙腳也僅需要墊一點腳就行,上半身姿態也因把手向後 9.3mm 以及降低 22mm 的調整,還有兩邊各增寬 9mm,整體運動騎乘感受更強。

2025 年款 MT-07 外型來說,不僅有著更銳利的車頭樣貌,加上前叉的升級之後,整個車頭看起來運動感更強烈,並且也改變了過往三代的設計,像是大燈組就從單體大燈、單透鏡大燈改為左右小型透鏡燈具搭配面罩的車頭燈組,上方儀錶板也有改變,我要說的並不是儀錶板改成液晶儀錶板這項設定,而是過往三代 MT-07 都有一個非常有趣的細節,那就是鑰匙的位置是在儀錶板前方、大燈上方,直到這次第四代 MT-07 終於大燈上方是儀錶板,鑰匙則改到油箱前方,看起來雖然沒有這麼特別,不過我個人是覺得順眼不少,兩旁方向燈與定位燈均為 LED 燈款式,2025 也是一款主燈具均為 LED 的車款,只有牌照燈並非 LED 燈具。

大燈燈型表現拍攝部分,透過固定好的曝光數據模擬出人眼現場觀察的情況,上圖可左右拖曳調整近燈與遠燈燈型比較;這次使用的燈具為左右透鏡式大燈,每一個燈具分別負責一組燈型,左邊為近燈燈具,右邊則是遠燈燈具,所以發動後僅會亮起單一燈具,直到開啟遠燈時才是雙燈具點亮,近燈燈型表現算寬廣,距離也算適中,遠則是在中央加入一條更遠直長的燈型,能把路底的貨車照亮,但左右邊距離較遠的區域光型則是偏窄一點,但也足夠於市區以及郊區使用。

騎乘視角方面,這次 MT-07 的把手寬度一邊提升 9mm,視覺上其實就差不多半個平衡端子寬而已,但其實對於整體的抓握表現來說,把手的改變是有助於提升騎乘舒適度,中央改使用全新五吋全彩 TFT 液晶儀錶板,新的五吋全彩儀錶板不僅支援多種資訊顯示,更重要的是還支援 YRC 騎乘模式的調整,以及手機連線功能去設定 YRC 的數據,還有 GARMIN StreetCross 投影顯示地圖的導航機能,另外還能調整音樂播放等等,左把手則是對應儀錶板的改動,升級成方向搖桿 + 返回鍵去搭配控制,燈型則是整合在上方的扳機式開關,下方方向燈開關也升級為新的單鍵觸發型,短按能像汽車一樣只閃三下就自動關閉,按住則是會保持閃爍,直到移動超過 150 公尺、超過 15 秒自動關閉方向燈,或者手動再按一下關閉,右邊把手則是可以看到 YCC-T 的電子油門與引擎運轉/熄火與電啟動整合開關、騎乘模式切換鍵。

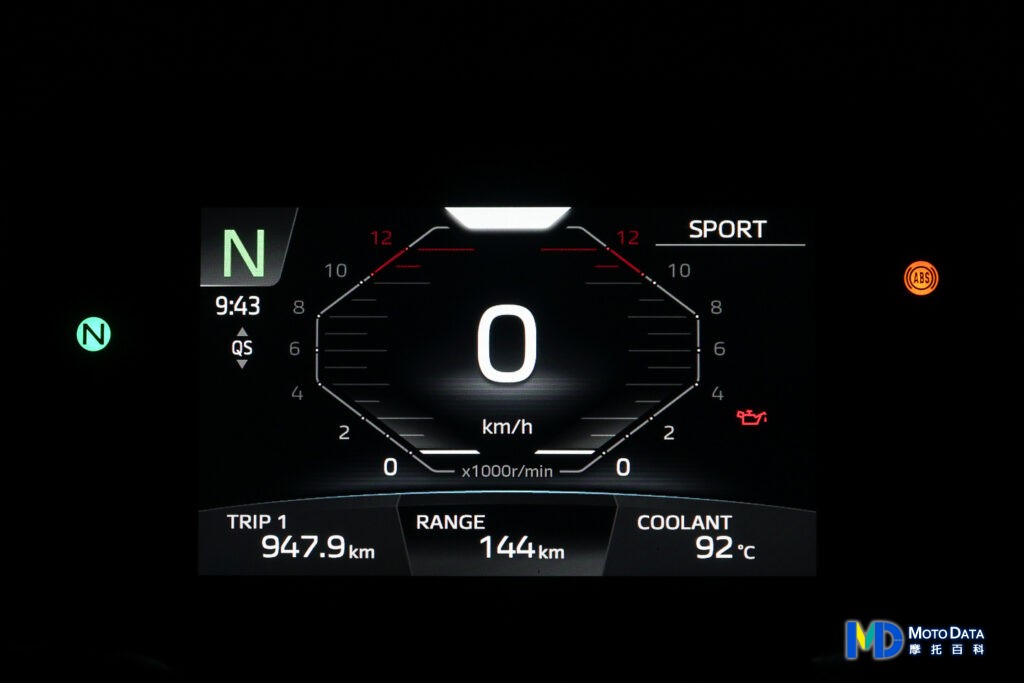

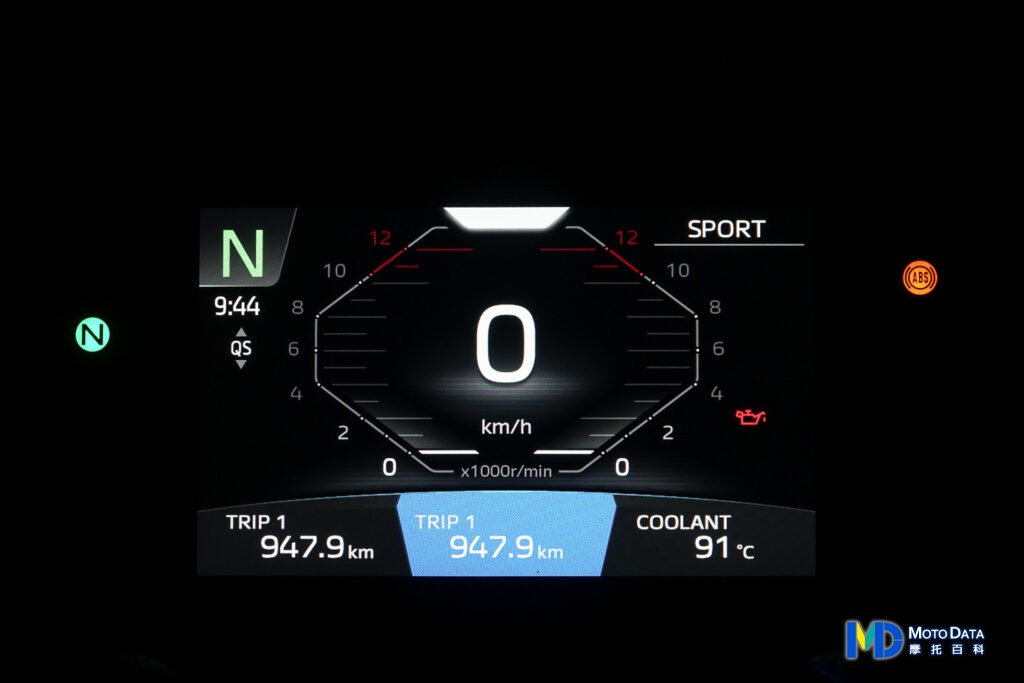

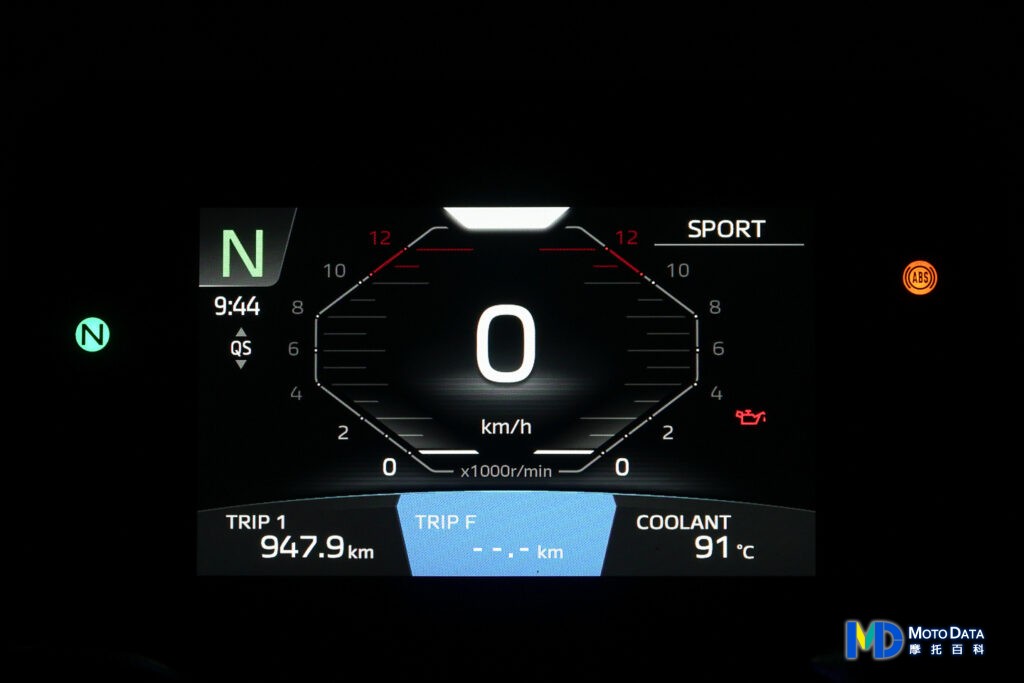

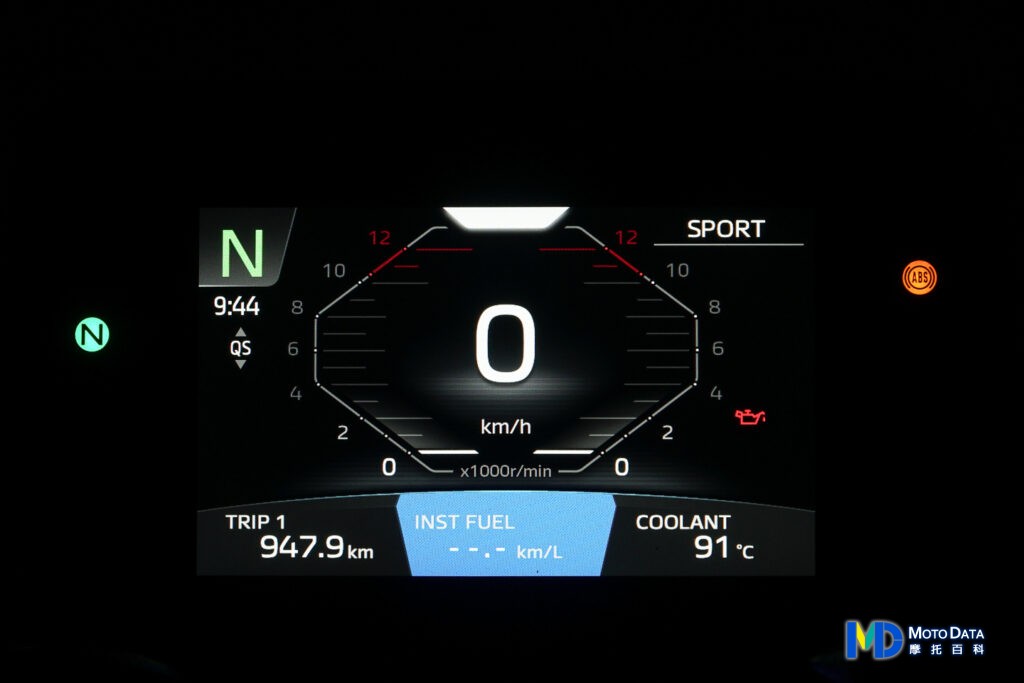

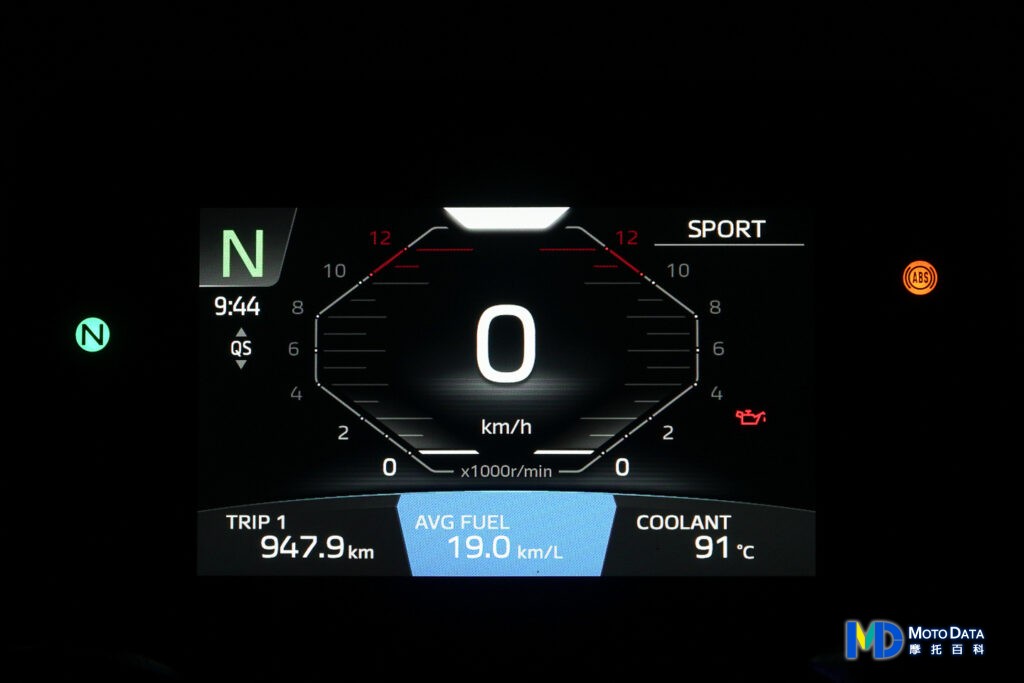

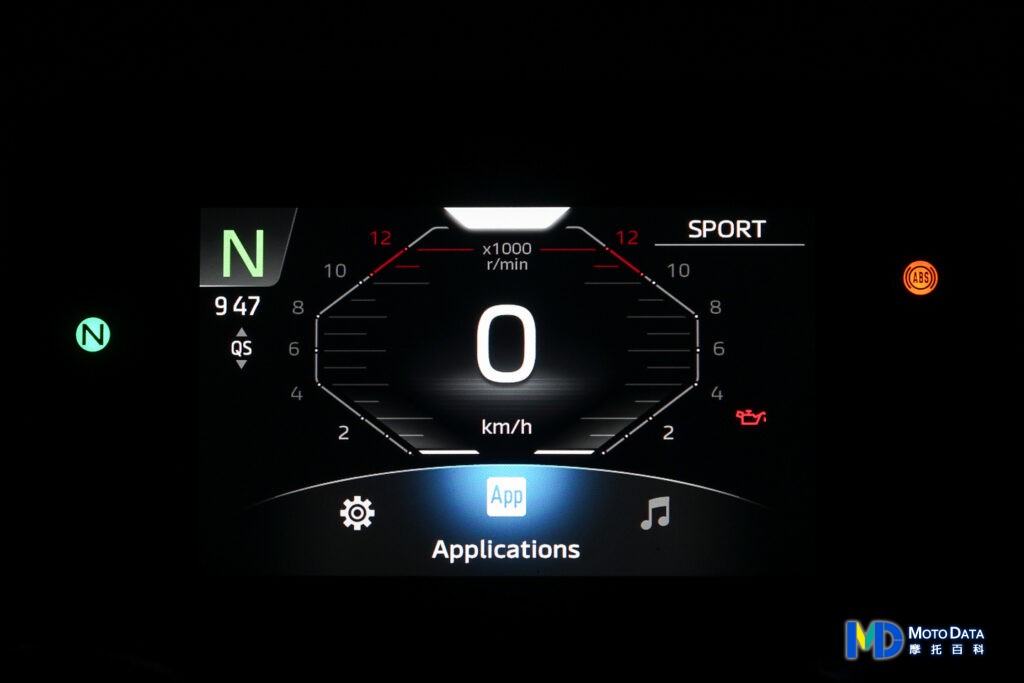

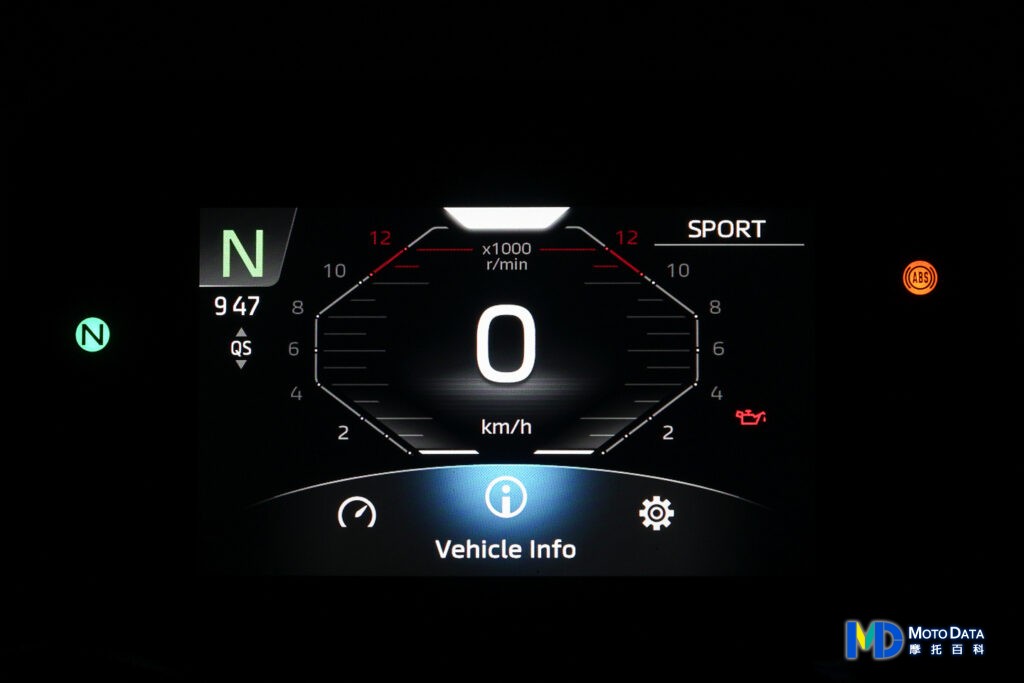

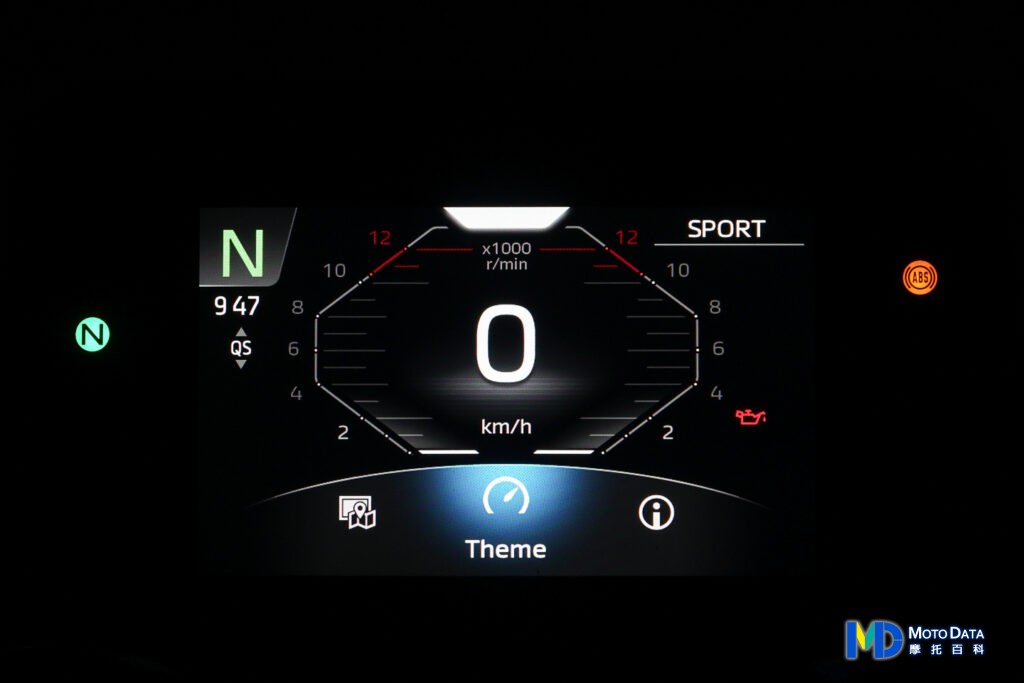

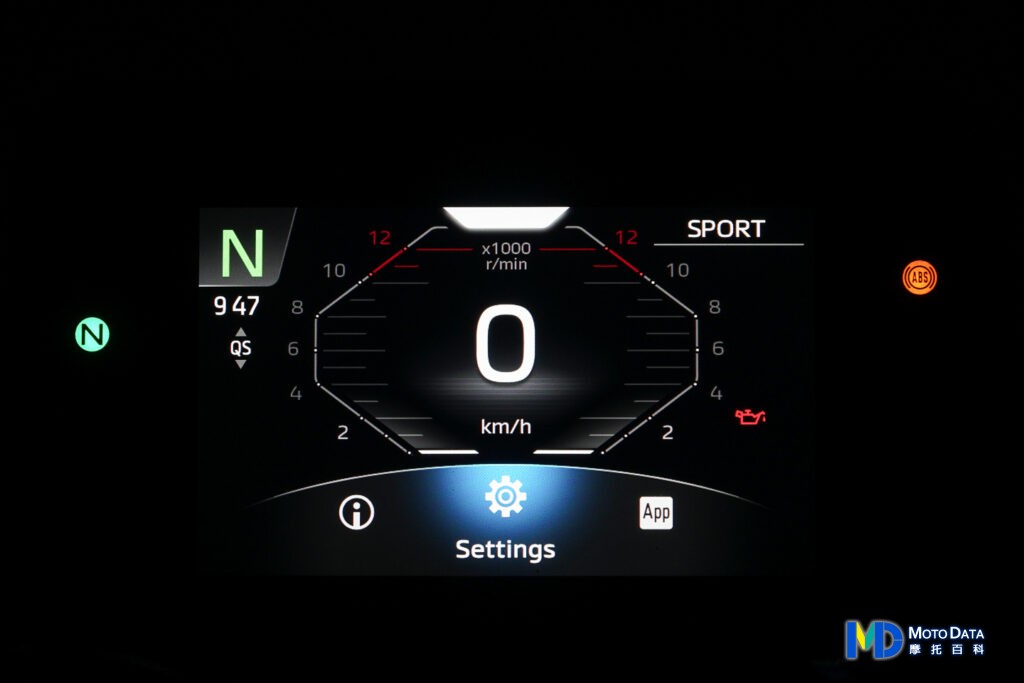

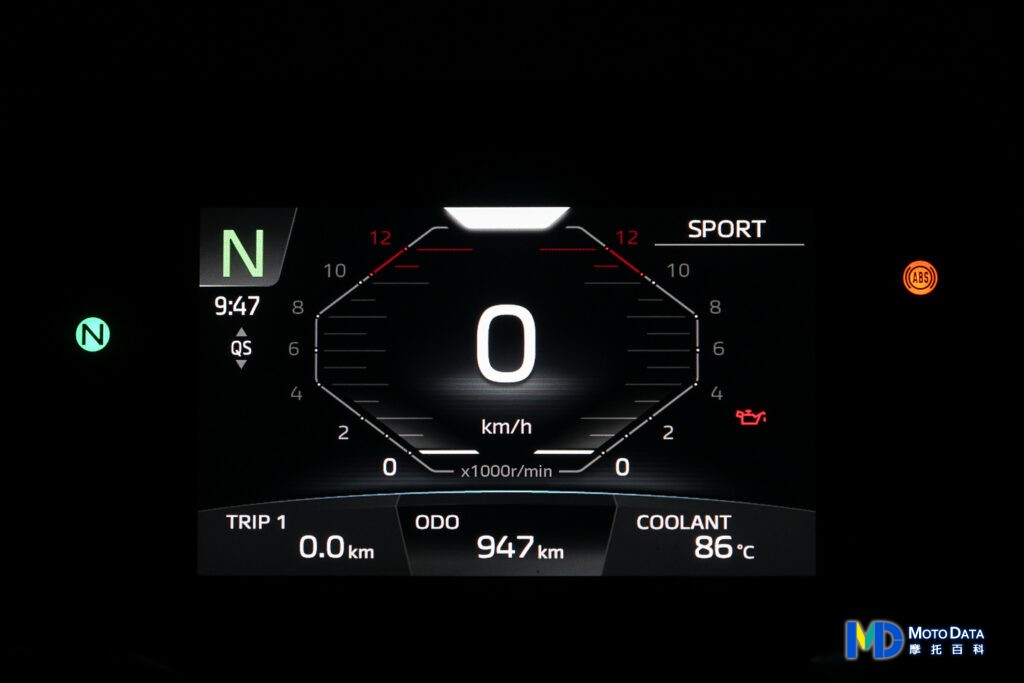

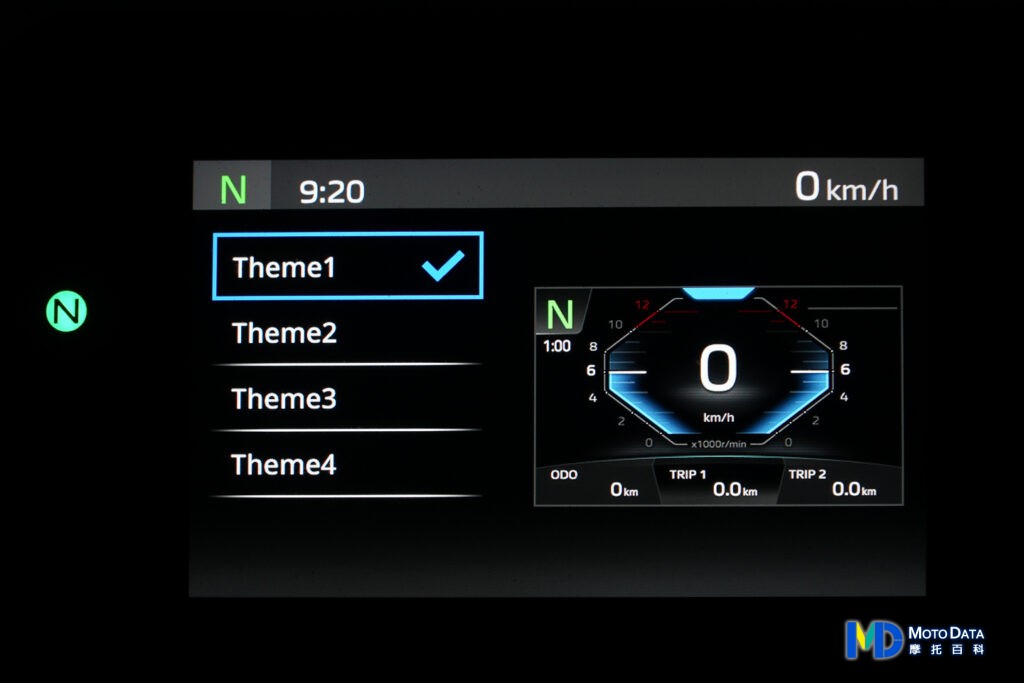

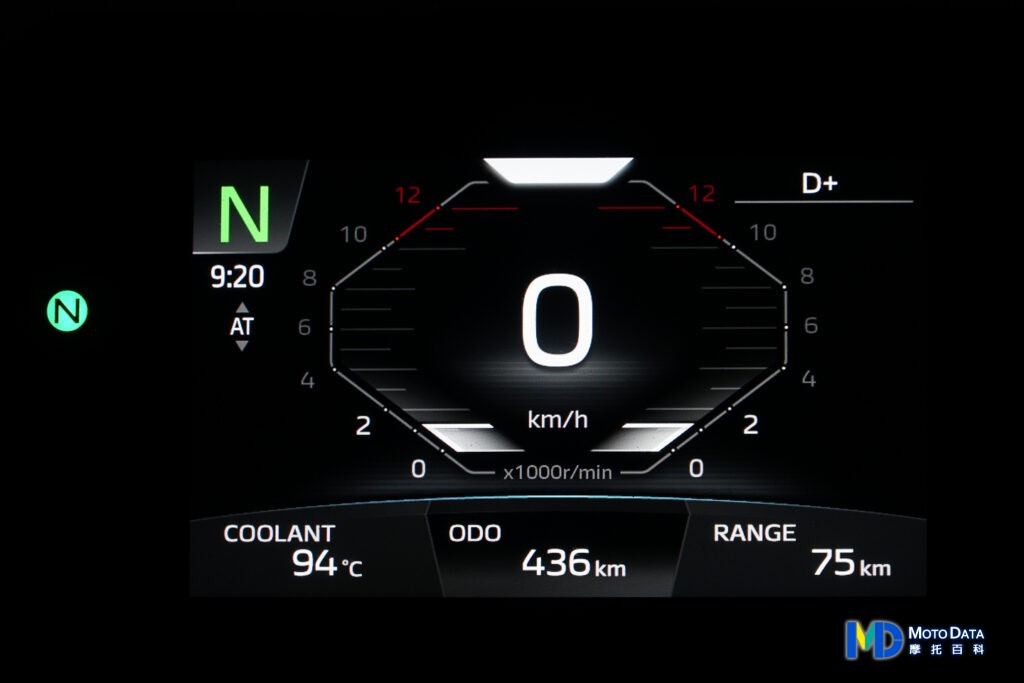

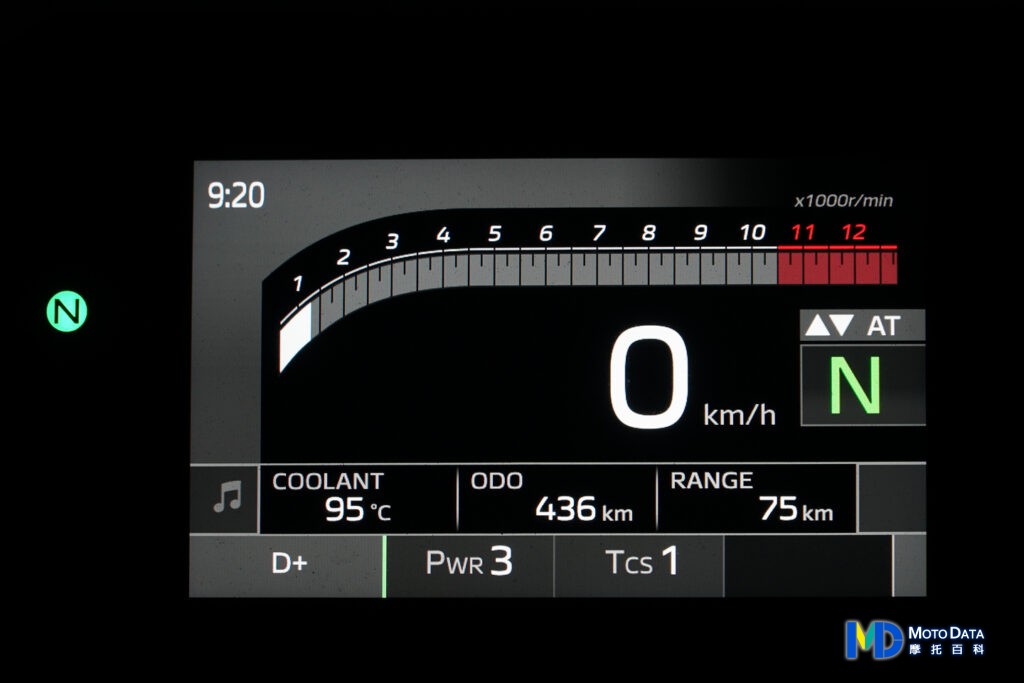

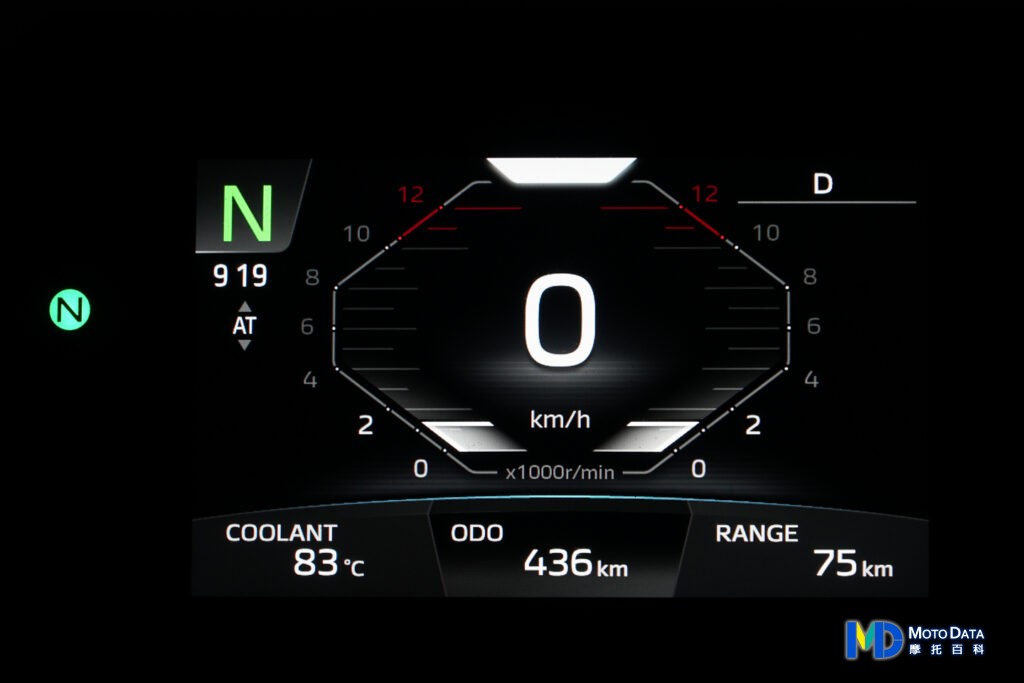

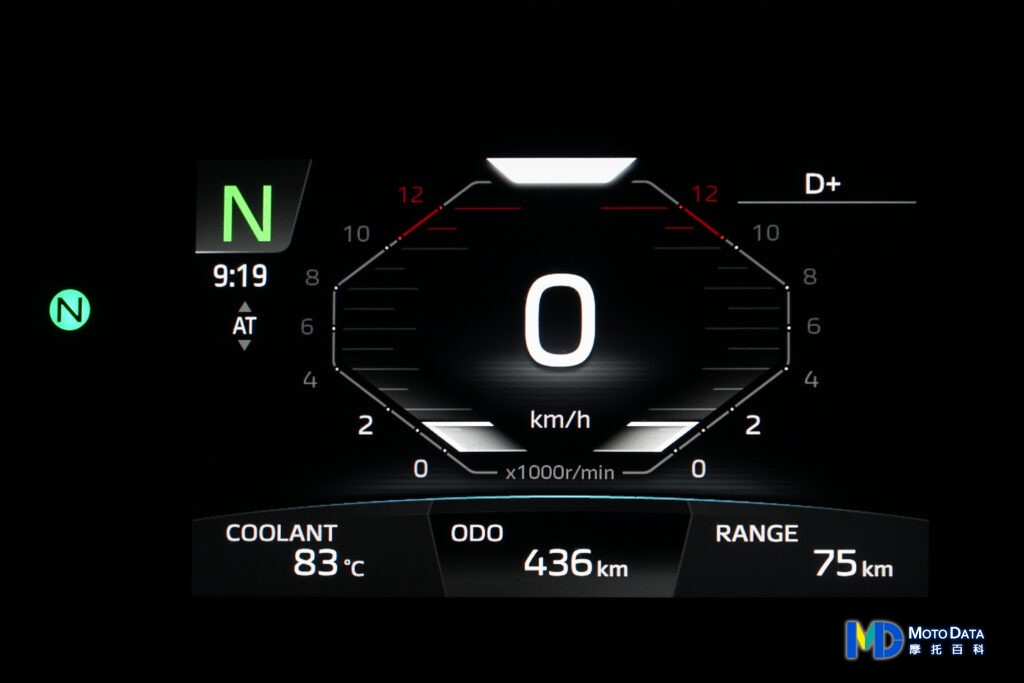

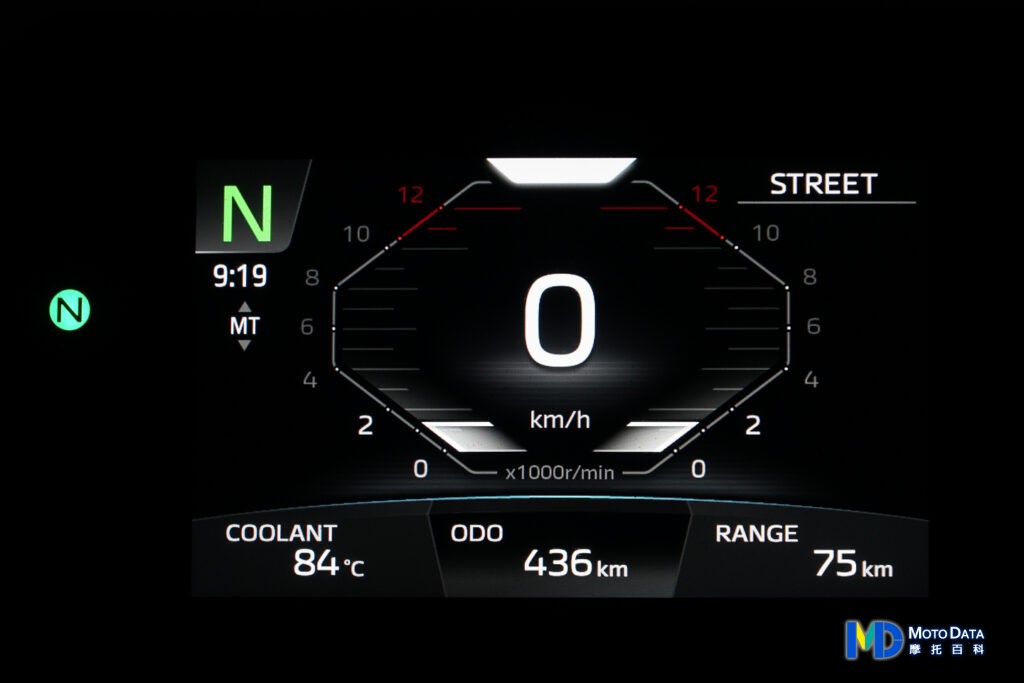

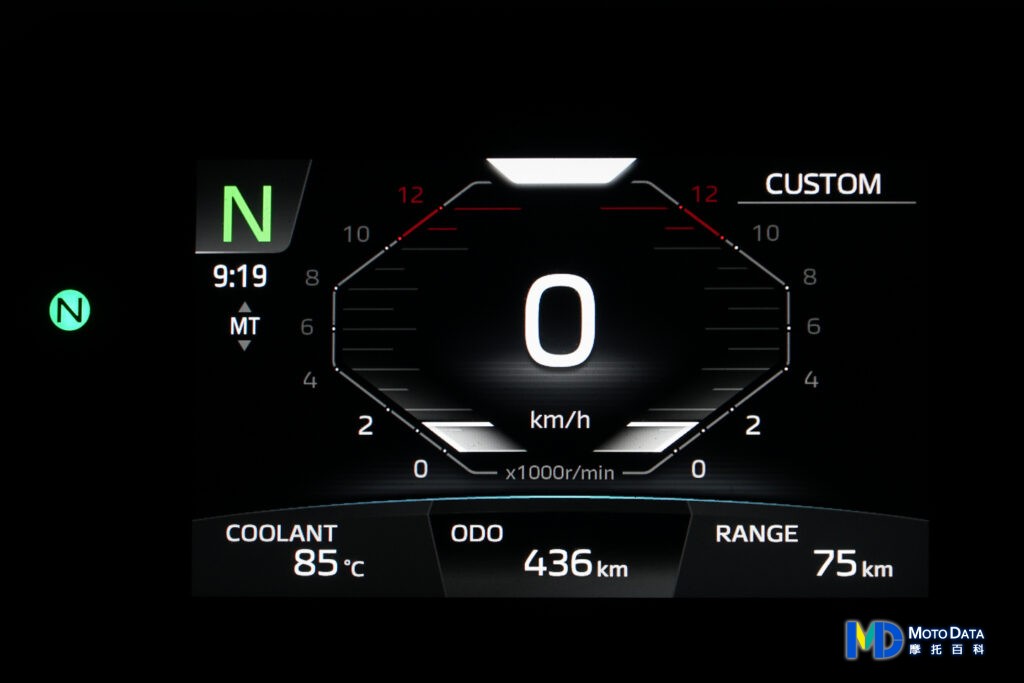

五吋全彩液晶儀表板在啟動時會顯示 YAMAHA 標誌,偶爾有機會觸發隱藏的 MT 標誌啟動動畫,開啟後主介面以大面積時速與兩旁轉速搭配,主題可做四種模式切換,每種主題還有日夜間的對比顯示差異,下方的里程資訊則是可在總里程、單趟里程 1 / 2、殘油里程、即時油耗、平均油耗、可行駛里程、冷卻水溫度、氣溫溫度與里程時間間切換,想要的話可以把三個都切成同一個,儀錶板並沒有限制左中右區域可擺放的項目,這點真的要給予好評,並且因為這台是乘車輛已經安裝進退快排系統,所以在檔位顯示的下方可以看到 QS 字樣,至於 QS 字樣的上下方箭頭,則是系統允許該方向的換檔時會改為綠色箭頭,例如在一檔時會只亮起上方的綠色箭頭,僅允許使用快排進檔,而若是在三檔巡航狀態,上下方的綠色箭頭都會亮起,這代表電腦允許使用快排進檔或退檔都可以,非常直覺。

儀錶板也有不同的功能顯示,可進入 Navigation 導航介面,這時候就會部分介面切換為中文的與手機連線,手機需要啟動 GARMIN StreetCross 並下載台灣地區圖資,這時候就可以在儀錶板投影出中文地圖,並進行中文導航,另外還可以切換至 App 介面顯示天氣等等,更可切換車輛資訊、主題設定以及儀錶板細部設定等介面中進行設定,超級直覺!

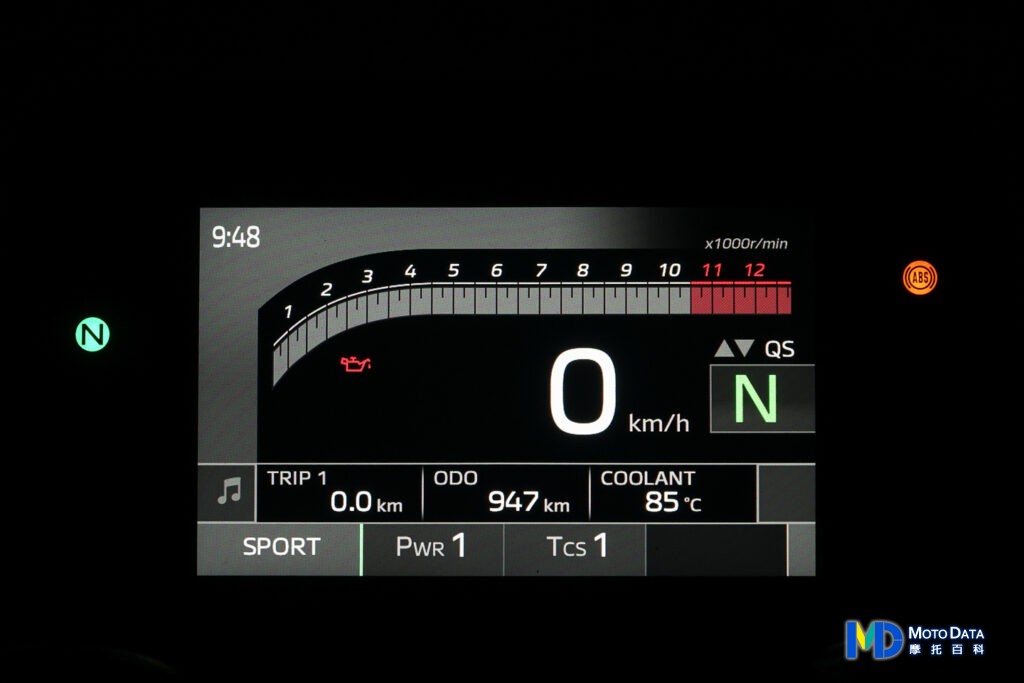

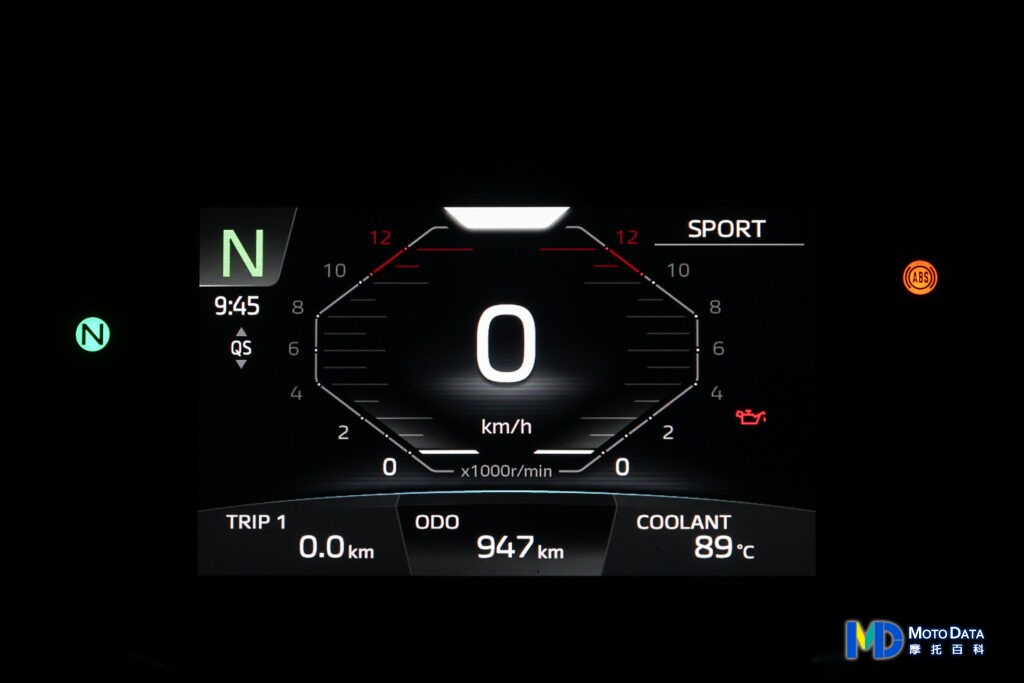

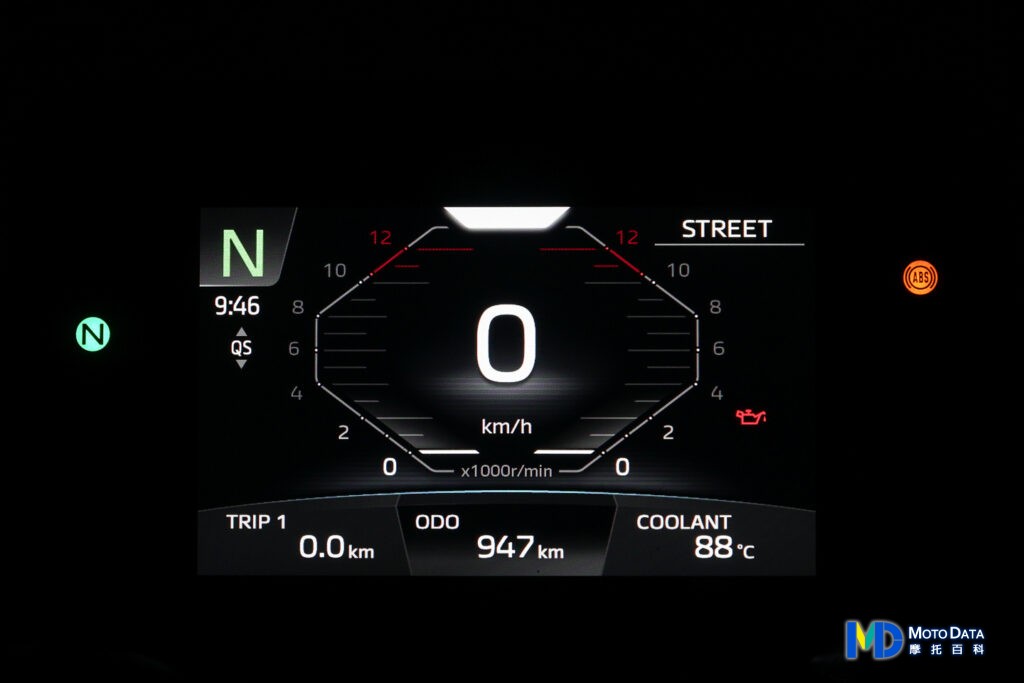

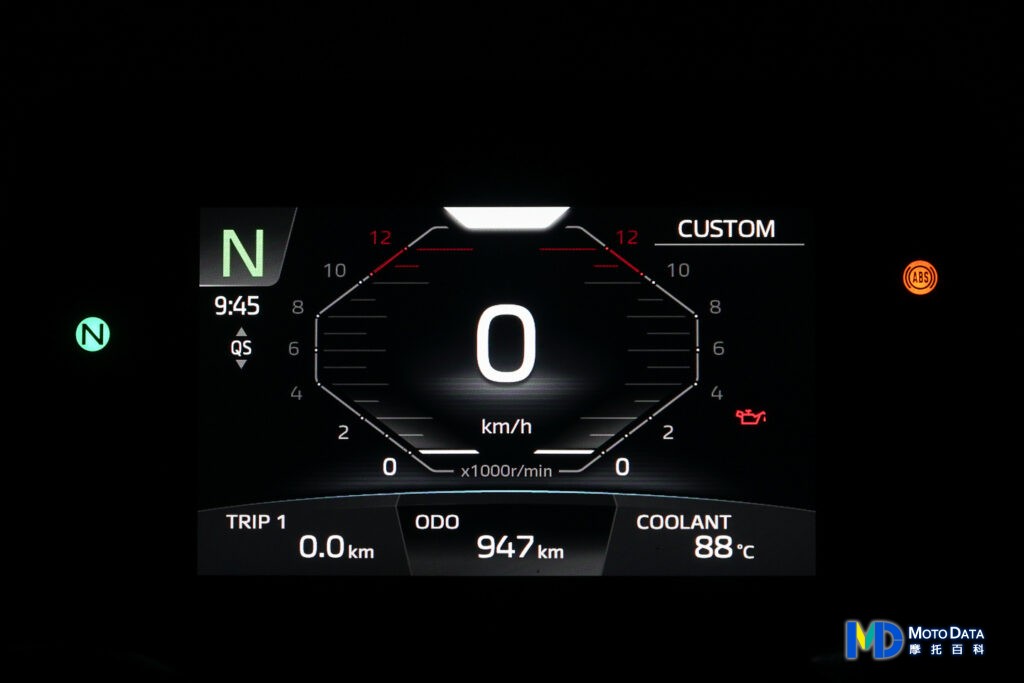

儀錶板的風格則是有四種,YAMAHA 只以簡單的 1~4 進行分類,以時速為中央,兩側有轉速同步顯示的是風格一;類似跑車樣式的橫向轉速錶,搭配下方時速顯示的是風格二;將兩者反過來改以時速為主,下方顯示轉速為輔的是風格三;前三者的下方都是顯示剛剛提到的里程切換等,最後風格四最有趣,採用類似風格二的跑車介面,但特別將騎乘模式改為在最下方顯示,同時顯示出騎乘模式中的 YRC 設定值,以 MT-07 來說就是 PWR 動力輸出曲線以及 TCS 循跡防滑段數。

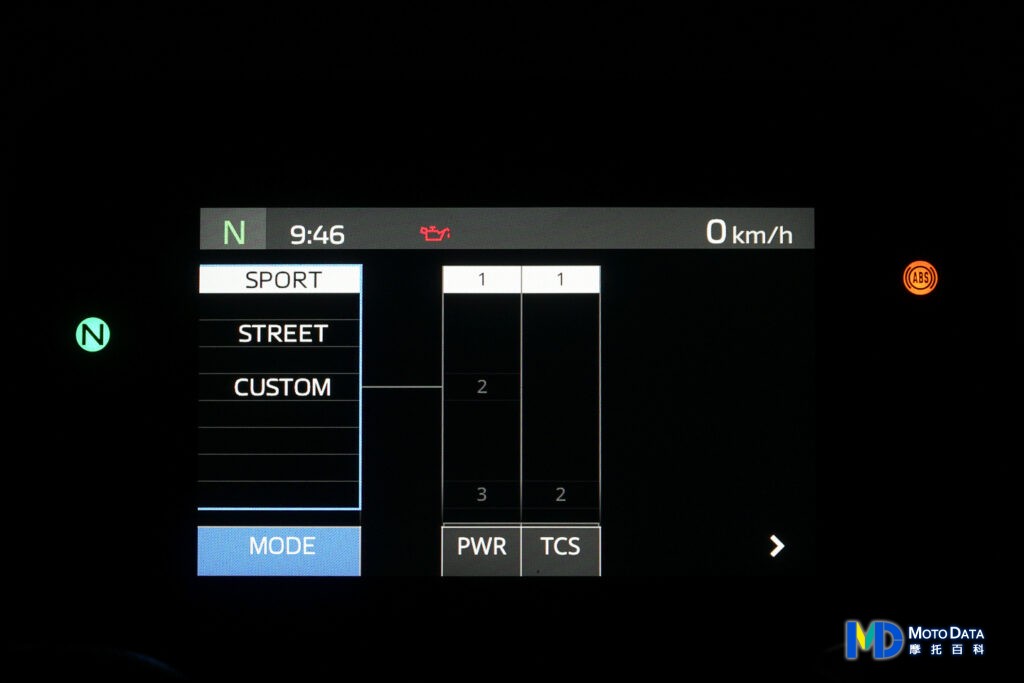

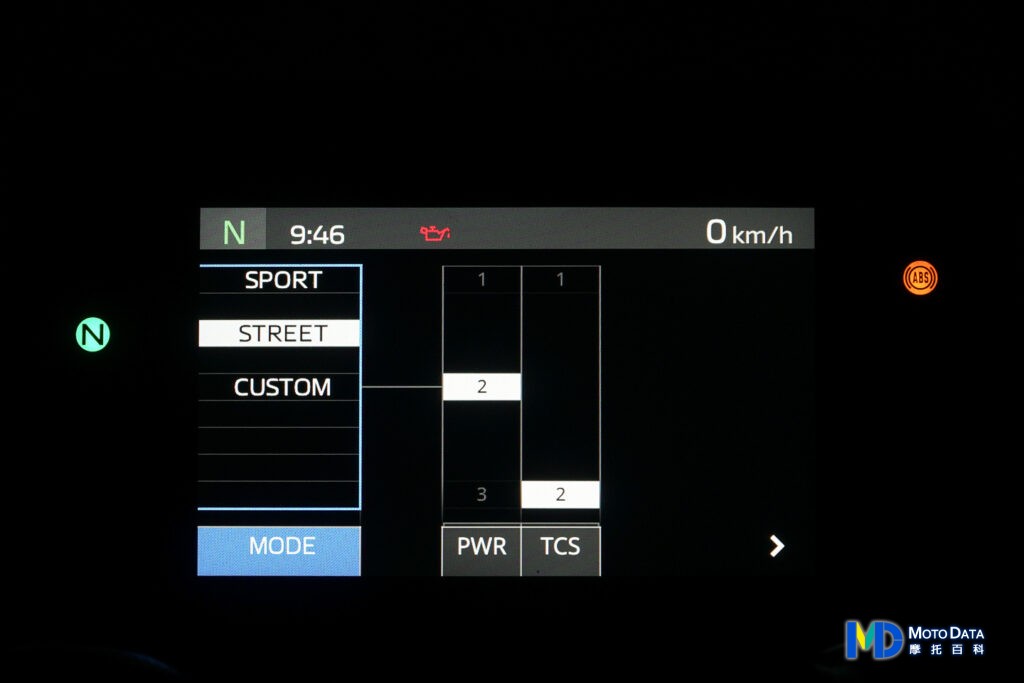

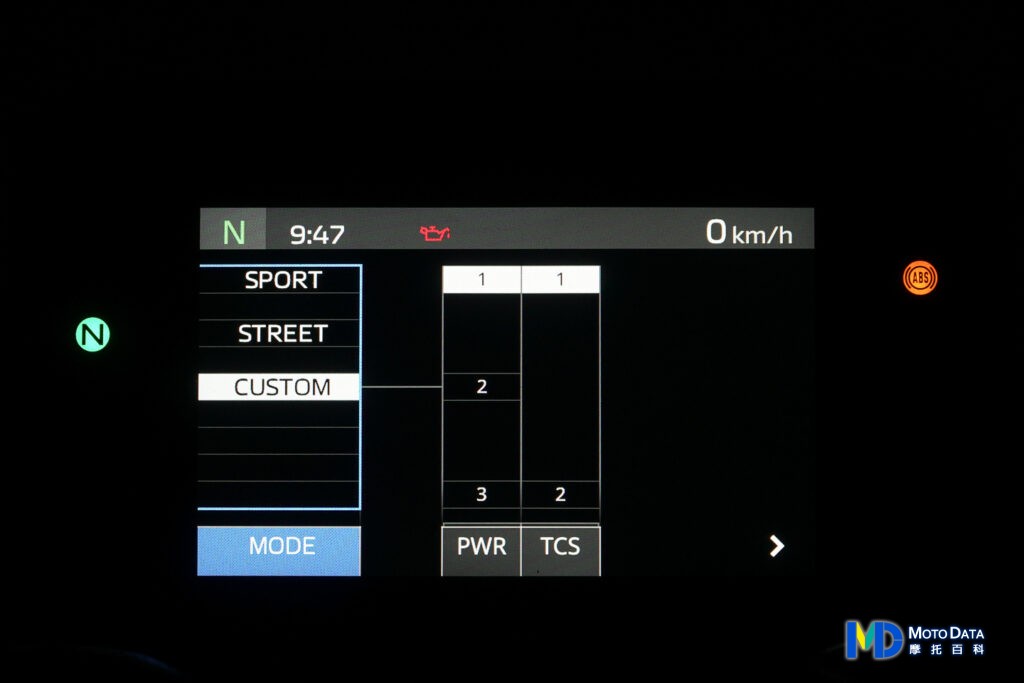

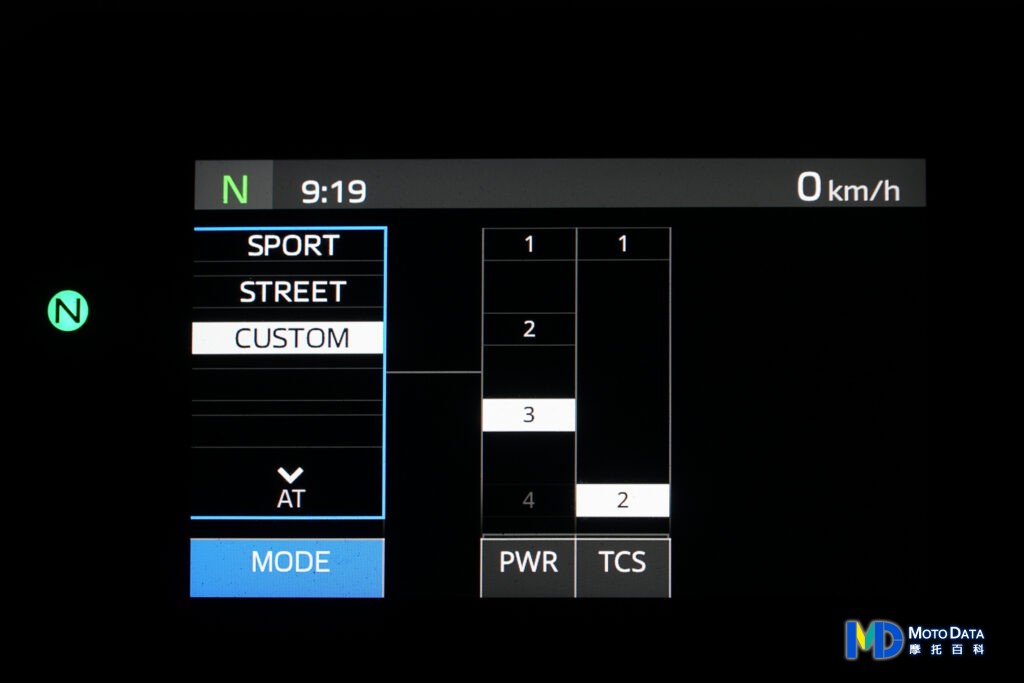

至於剛剛提到的 YRC 指的就是 YAMAHA Ride Control 騎乘模式控制調整,本次介紹的 MT-07 第四代車型是首次在 MT-07 家族上搭配這套配備,可進行預設兩種以及自訂一種共三種的騎乘模式設定,預設的騎乘模式為 SPORT 與 STREET,從 YRC 的細部調整中能夠發現到 SPORT 模式是把 POWER 動力曲線調整至 1,也就是最強的輸出,並把 TCS 循跡防滑設定為 1 也就是介入最少的設定值,至於 STREET 則是把 POWER 動力曲線調整至 2 中等動力輸出,TCS 則是設定為 2 介入最多,最後其實還有 POWER 3 能選,但這些都要到 CUSTOM 才能選到,在 CUSTOM 下 TCS 也能完全關閉,儀錶板也支援連接手機,由手機進行 YRC 調整,與自家旗艦跑車 YZF-R1M 相同。

第四代 MT-07 的油箱設計更為流線且調整過夾持的造型,不像是過往三代更注重於造型的發揮,有趣的是變得流線的同時寬度卻增加了 5mm,這次四代 MT-07 將油箱容量設定一樣是 14 公升,MT 手排版本油耗也有 24.9 公升,油箱前端一樣有著 MT 系列的雙層設計,層板上也有 YAMAHA 的標誌,前端也還是有類似進氣口造型,與之前的 MT-07 有家族性的延續感,至於油箱殼體則是塑料油箱罩,上方黑色飾條擁有 MT 標誌,並且標誌下方特別設計聲學傳導孔,能讓引擎中高轉時的進氣聲從這邊傳出,提供更多的騎乘樂趣,鑰匙也改到油箱前方,一樣有晶片防盜機能。

805mm 的前座坐墊高度,看數據來說會覺得很高,可是這次透過車台的調整與車殼的調整,整個前端寬度縮減 25mm,讓整個前座的腿內間距改變,173cm 的騎士都能夠幾乎雙腳平踏,168cm 的女性騎士也不覺得騎乘時會有壓力,另外坐墊的泡棉乘坐時感覺很像使用記憶泡棉的感覺,提升整個乘坐舒適度,後座採用分離設計,下方預設有簡易維修工具包,並且還有小置物空間,可容納行車記錄器主機等。

車尾使用的是延伸牌照架,尾燈在車尾殼中,所以若改短牌架不需要擔心尾燈的位置安放,尾燈組一樣是 LED 的尾燈搭配 LED 煞車燈組,並且兩側 LED 方向燈安裝於牌架上,但就如同前面所說,全車主燈具多為 LED 的同時,僅有牌照架為鹵素燈泡,若能全車都是 LED 燈具組,應該更符合消費者的期待。

前輪懸吊系統方面,這次 YAMAHA 在 MT-07 終於眾望所歸,提供 KYB 製造的 41mm 倒立潛望式前叉組,讓前輪的懸吊支撐性大幅提升,另外前輪的前傾角與拖曳距離改變,更立的前叉帶來更靈活的車頭指向性,前上三角台也改用新的鋁合金壓鑄三角台,重量從 1,160g 減輕至 670g,更重要的是前輪 17 吋的輪框組,也用上 YAMAHA 新的 Spinforging 旋壓鍛造技術,前輪框的重量從原本的鑄造鋁框 4,370g 縮減至旋壓鍛造鋁框的 3,960g,結構支撐性也大幅提升。

配合前輪懸吊系統的升級,YAMAHA 也在本次 MT-07 的大改款中,首次下放使用 ADVICS 製輻射固定式對向四活塞卡鉗,搭配自第三代車型開始提升規格的 298mm 的浮動式碟盤,讓前輪的制動力道更精準更直接,並且當然標配 ABS 防鎖死煞車系統輔助。

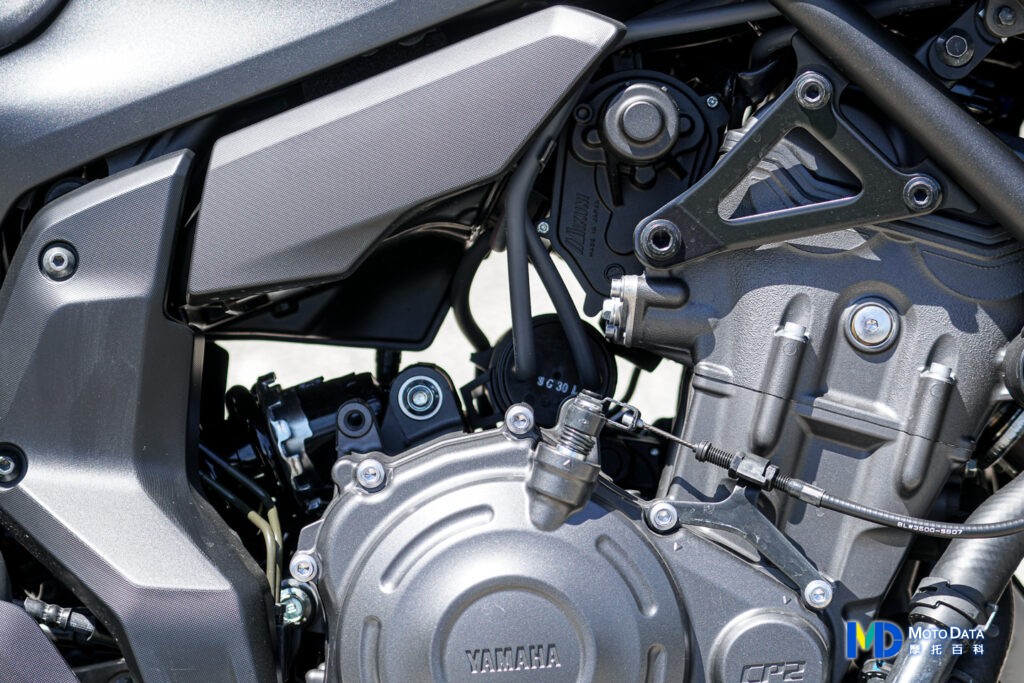

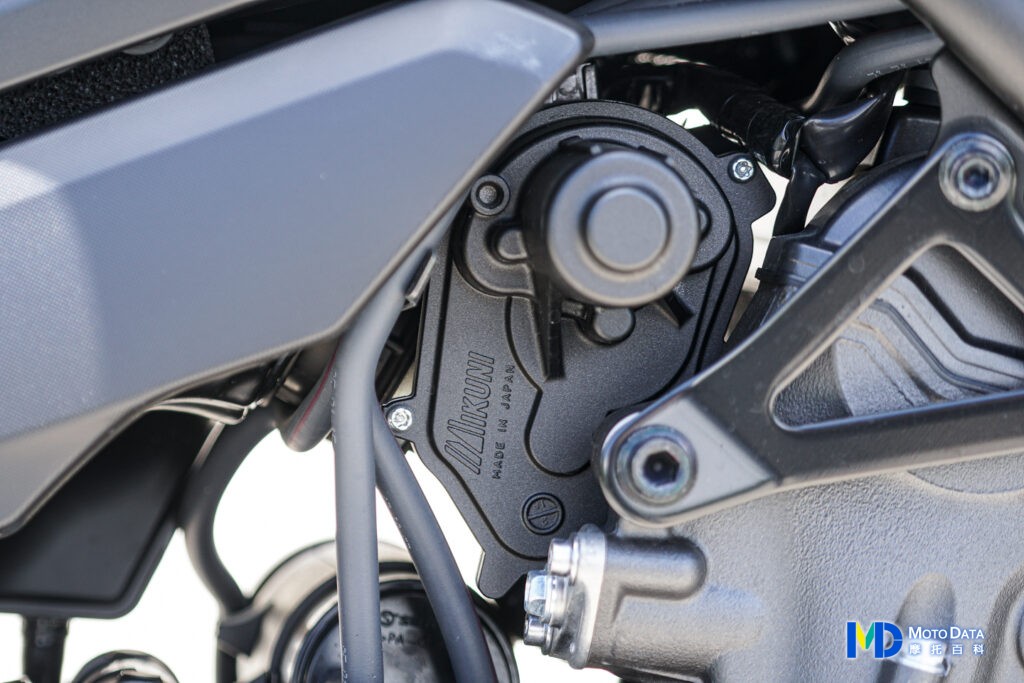

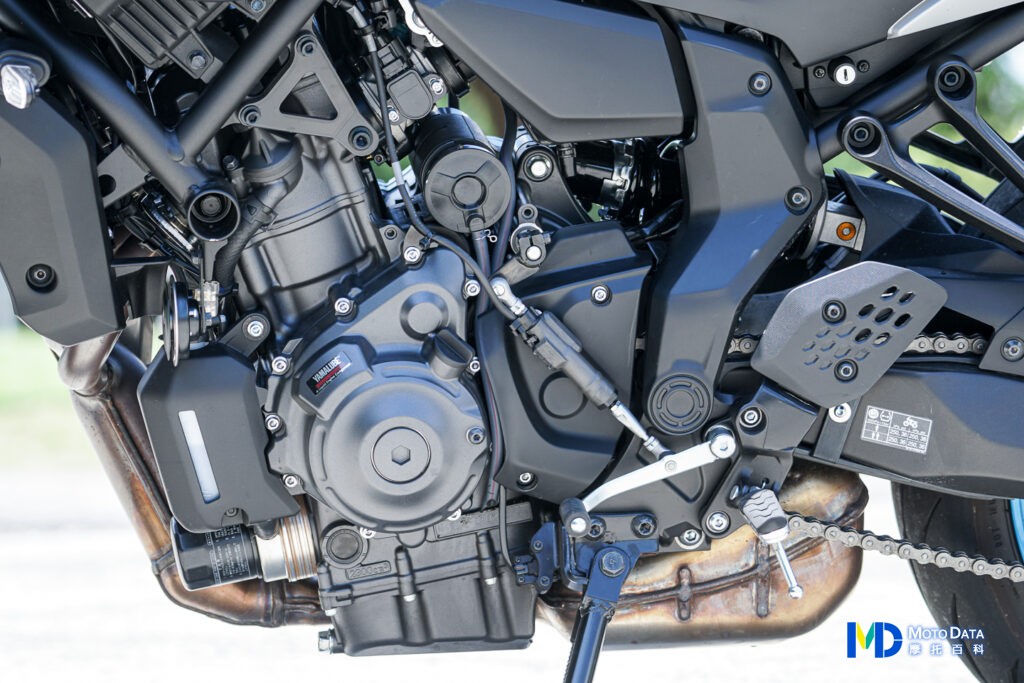

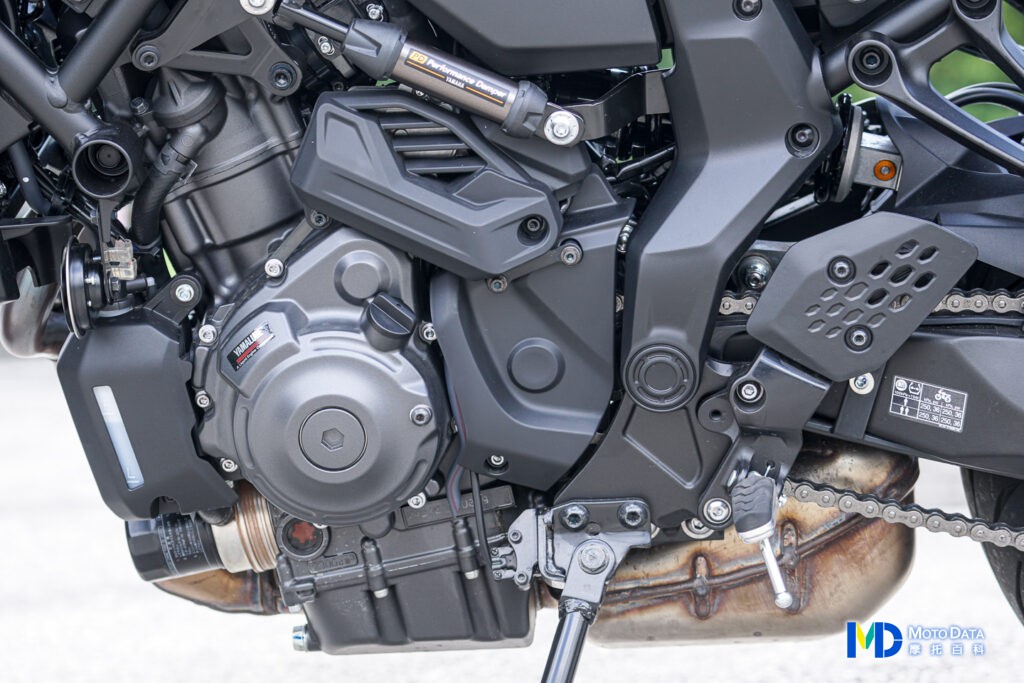

引擎表現方面,2025 MT-07 引擎一樣是使用 YAMAHA 的 CP2 並列雙汽缸十字曲軸水冷引擎,排氣量為 689c.c.,輸出最大馬力有 73.4hp @ 8,750rpm,最大扭力則有 6.9kgf-m @ 6,500rpm,扭力較上一代提升一點點,回到原有的 MT-07 水準,但更重要的是採用 YCC-T 之後,可以在引擎汽缸頭旁看到 Mikuni 製造的電子節流閥體,也因為四代的 MT-07 車台小修改以及節流閥改為電子節流閥的關係,引擎後方讓出巨大的空間給 Y-AMT 的機構安裝,同時這次引擎內也升級了輔助滑動式離合器,還有改變一至三檔齒輪的內齒齒數,並調整四至六檔的外齒加入導角,提升換檔的順暢與舒適度。

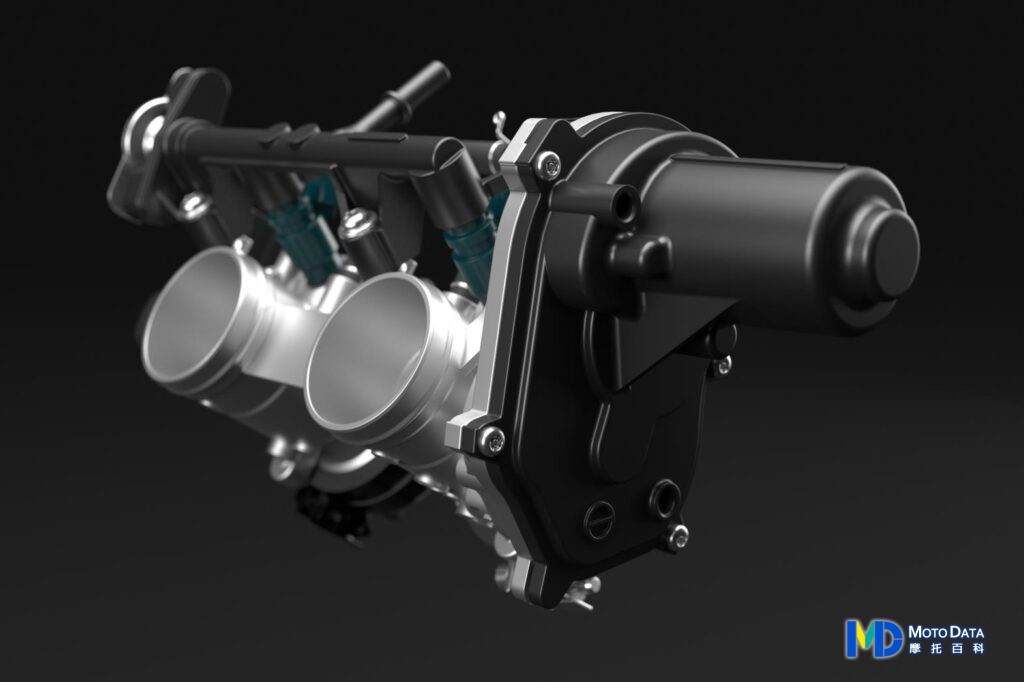

所謂的 YCC-T 電子節流閥,指的其實就是這個機構,透過電腦控制節流閥的開度,可以做到更精準的電控系統輔助,包含進退快排系統、TCS 循跡防滑系統以及動力模式等,都是透過電子節流閥達到或提供,並且這次的 MT-07 我們可以稱為全套電子節流閥;YCC-T 系統是 YAMAHA 自 2006 年推出,並首度搭載於自家的 YZF-R6 上,但過往這種車型我們通常稱為半套,意思是油門把手拉動的還是鋼索,並安裝一個 APS 加速油門位置感知器,讓油門拉動鋼索去驅動 APS,APS 再將油門開度訊號提供給 ECU,經過 ECU 計算後提供數值驅動 YCC-T 電子節流閥,節流閥另一側有 TPS 節流閥位置感知器回傳開度,讓 ECU 做校正確認用,而 MT-07 改為使用全套的電子節流閥架構,代表從油門把手開始,APS 直接安裝在油門把手座上,轉多少油門 APS 就直接從把手傳送電子訊號至 ECU,接著 ECU 一樣提供計算後的數值驅動 YCC-T 電子節流閥,過程中省去拉動鋼索與保養鋼索的必要性,不過我們要強調,半套並不是過時的科技,而是為了賽車手他們有可能安裝快速油門座,或者是維持轉動油門手感所保留,因此時至今日,許多電子節流閥車款依然還是使用油門把手轉動鋼索拉動 APS,兩者各有各自的優缺點,並沒有誰好誰不好的論點,但對我們來說,有配備電子節流閥就給讚,還在用鋼索節流閥的競爭車款真的該學學。

腳踏的款式有稍微改變,比起之前的第三代車型來說,第四代 MT-07 在腳踏的位置降低了 10mm,藉此提升舒適度,腳踏桿本身有橡膠防滑墊,左腳打檔桿前方,本次試乘的車輛有安裝選配的第三代 QSS 快排系統,透過搭配第四代 MT-07 的電子節流閥,MT-07 不僅擁有快排,還首次可選配進退快排系統,只要在原廠安裝完成之後,儀錶板內就可以看到 QS 的字樣,進退快排的準度也算準確,是非常推薦的選配項目,另外後座腳踏一樣維持手動收折的鋁合金款式。

後輪搖臂為新造型的鋼製不對稱雙搖臂組,搭配後輪一樣是使用旋壓鍛造的 17 吋鋁框,後輪框重量也從原本壓鑄鋁框的 5,010g 降低至 4,940g,並且一樣提升了整體輪框強度,當然後輪還是使用鏈條傳動,易於維護且保養費用較為低廉。

後輪懸吊系統為單槍中置直接連結的水平避震器,避震器前座直接鎖在引擎上,後座則是鎖在搖臂上,中間並無多連桿機制,屬於調整較為直接且路感更為清晰的後避震器總成,並配有預載調整,有趣的是過往隨車工具中會有很多配件,但這次第四代 MT-07 的隨車工具,也精簡到僅有避震器調整工具。

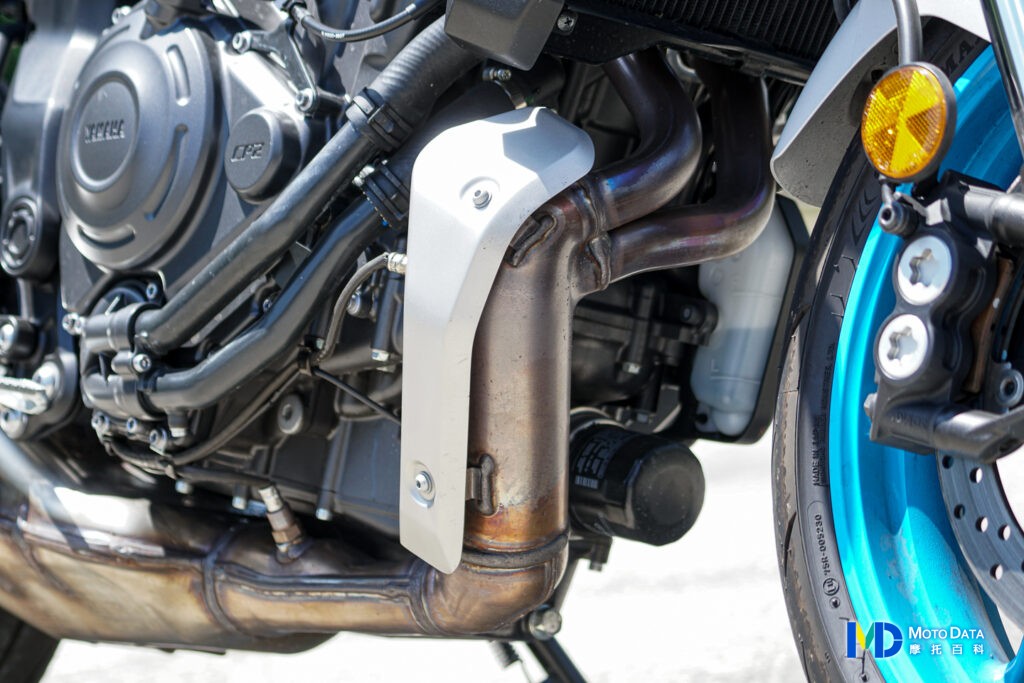

排氣管基本造型與三代的 MT-07 相似,一樣是從頭段就先匯入的 2-1 連接結構,接著單管進入俗稱便當盒的觸媒與消音室,最後再由右側下方延伸一小截出來,不過值得注意的是為了對應歐盟新的環保法規,第四代 MT-07 在頭段本來就有含氧感知器的情況下,又於第一階觸媒後新增第二含氧感知器,更換排氣管時需注意這兩個含氧感知器都要在,否則電腦就會顯示錯誤資訊。

後輪制動系統為 NISSIN 的單向單活塞卡鉗,搭配 245mm 的固定式碟盤,並且一樣有 ABS 防鎖死煞車系統輔助,可避免急煞車時後輪鎖死。

至於第四代的 MT-07 原廠配胎,改為前後都是使用 DUNLOP 的 SPORTMAX Q5A 系列,前胎規格為 120/70ZR17 M/C 58W,後輪規格則是 180/55ZR17 M/C 73W,胎紋都可以參考右側,這是 DUNLOP 新出的運動街道胎,可以很好的對應 MT-07 目前的動力以及車輛設定。

|2025 YAMAHA MT-07 Y-AMT 版本 差異點介紹

Y-AMT 的誕生,從來都不是為了取代換檔的樂趣而登場,YAMAHA 透過重新理解騎士的需求,並強調在都會以及山路,都能透過 Y-AMT 自排以及手排的機能得到樂趣與舒適,因此 Y-AMT 技術也同步登場於本次新發售的大改款 MT-07 上,MT-07 Y-AMT 雖然在行照上的登記資料是自排駕照也能騎乘,不過就如前面試駕時所提到,MT-07 Y-AMT 並不會沒有樂趣,也不是無聊的自排車,而是在山路中運動性得以進一步提升的好幫手,至於 MT-07 Y-AMT 版本與標準版有什麼差異呢?除了最明顯的車輛重量從 183kg 提升至 187kg 加重了 4kg 之外,在電控、把手、引擎上端的配置以及左腳踏的配置均有不同,但除此之外,所有車輛配備,不論是車體懸吊規格,或者是引擎輸出規格等,MT-07 Y-AMT 與 MT-07 完全相同。

Y-AMT 版本的 MT-07 在騎乘視角上多了一點東西,左把手上新增用於定速系統的調整按鈕,定速可在三至六檔、40km/h~180km/h 內啟用,左把手前端還有用於 Y-AMT 進退檔的推按開關組,左大拇指可觸及的 – 鍵與前端的 + 鍵是連動的,所以如果手指不長的騎士,也可以選擇把 + 鍵往車頭方向推,一樣是可觸發 – 鍵的降檔功能,右把手上則是多了 AT/MT 自排與手排的切換鍵,MT-07 Y-AMT 總共提供五種動力模式,三種屬於 MT 模式,兩種屬於 AT 模式,要在這五種切換,需要先注意換檔模式為 AT 或者 MT,才可再進行該模式下的切換效果。

Y-AMT 版本的 MT-07 在儀錶板一樣提供四種不同風格的顯示方式,差異則是在左上角的 QS 改為 AT/MT 顯示,因此要確認當下是屬於 AT 自排模式還是 MT 手排模式,就要先看左上角的字樣顯示。

這個 AT / MT 的切換,是要透過右邊把手前端的扳機式開關進行,先切換至對應的換檔方式後,才能切換後續的騎乘模式,而 MT-07 Y-AMT 提供五種騎乘模式,分別是原本標準版 MT-07 就有的 SPORT、STREET 以及 CUSTOM 模式於 MT 換檔方式之下,還有新增 AT 換檔模式下的 D+ 以及 D,前三種基本上功能都與標準版相同,只是換檔的位置從左腳變成左手指,至於新增的 POWER 4 模式,則是相較於 D+ 所使用的 POWER 3 在動力輸出方面相同,僅有換檔邏輯的差異,D+ 預設的 POWER 3 換檔較為激進,轉速較高,D 預設的 POWER 4 換檔較為平順,轉速較低,所以換句話說,想要享受到這顆引擎帶來的完整動力,必須在 MT 下才能辦到,AT 下不論是 D+ 或者 D 都無法選擇至 POWER 1 動力曲線。

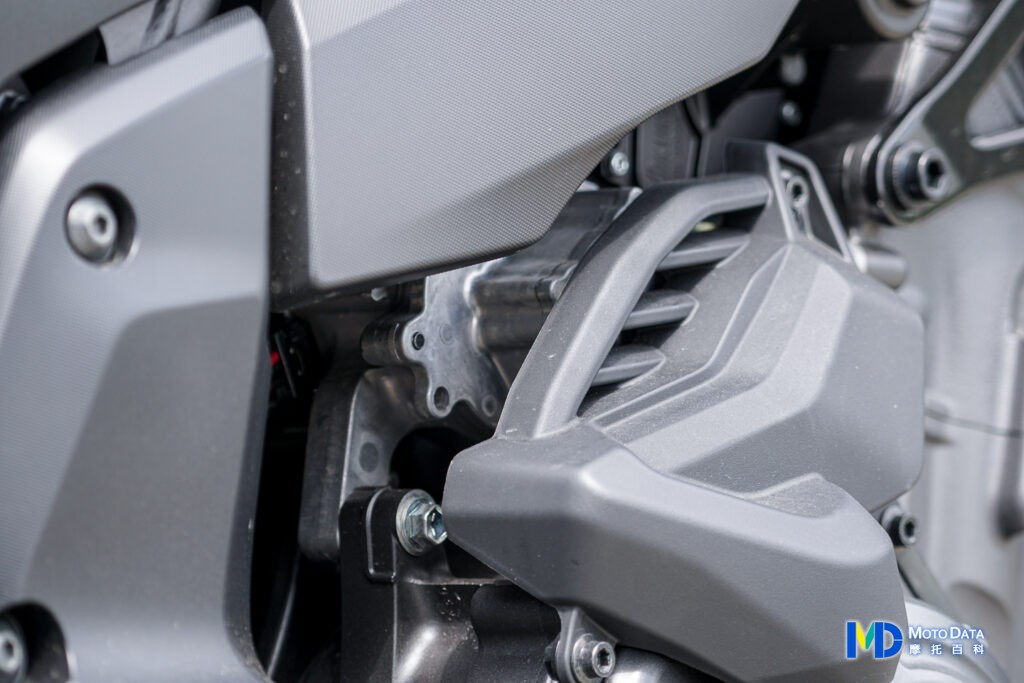

MT-07 Y-AMT 引擎動力也與標準版完全相同,但仔細看你會發現,引擎右側 YAMAHA 標誌下方多了一組螺絲,看起來這是用於 Y-AMT 相關結構的固定,Y-AMT 版本也在引擎離合器上方、缸頭後方多了兩顆伺服機,用於控制離合器以及換檔桿,也因為這些設定,MT-07 Y-AMT 版本多了四公斤的重量,而 Y-AMT 版本最大的不同之處,就是換檔從往復式六檔改為序列式六檔,往復式六檔的空檔位於 1 檔與 2 檔之間,序列式六檔則是把空檔改至 1 檔再往下退,但與循環式六檔不同的是序列式六檔在檔位於 6 檔時無法往上打進 N 檔,

至於如何騎乘 Y-AMT 車型,我們簡單做個介紹:

發動/騎乘:

- 插入鑰匙,解鎖龍頭,車輛擺正,跨上車,轉動鑰匙開啟電門

- 確認檔位為空檔或一檔,踩住後煞拉住前煞,按下電啟動鍵

- 確認 AT/MT 狀態,並透過左把手的 + 鍵,從空檔進入一檔

- 緩慢放開煞車並轉動油門,車輛即會開始前進,隨車速使用左把手 + – 進退檔

- AT 模式下停紅燈時不用刻意回到一檔,Y-AMT 會隨時速自動降檔至一檔

- MT 模式下若不手動回到一檔,Y-AMT 還是會自動降回一檔,避免引擎重拖與損傷離合器

熄火:(空檔熄火)

- 車輛停妥位置,踩住後煞拉住前煞

- 從一檔按下 – 降至 N 檔

- 轉動鑰匙關閉引擎與電門,並再轉動至龍頭上鎖,下車,拔走鑰匙

- 此狀態下停車,車輛沒有檔煞機能,車輛還是可自由移動

檔車在斜坡停車有一個很重要的事情,那就是入檔停車,Y-AMT 要如何做這件事呢?

熄火:(入檔熄火)

- 車輛停妥位置,踩住後煞拉住前煞

- 確認車輛在一檔

- 直接轉動鑰匙關閉引擎與電門,並等待三秒確認離合器已完全釋放

- 放開煞車前後推動一下車輛,確認引擎已完全入檔

- 轉動鑰匙至龍頭上鎖,下車,記得拔走鑰匙

- 此狀態下停車,車輛後輪有檔煞機能,車輛不可自由移動

也因為沒有離合器,所以路人也無法抓著離合器移動車輛

其實不太複雜,就是少做一個動作,讓車輛在入檔的情況下直接關閉電門即可,當然如果習慣是用紅開關來熄火的,也只需要把上面的關閉引擎視為獨立步驟,並進行下一步驟即可,但從這邊就知道只要車輛斷電,Y-AMT 的離合器伺服機會立即放開離合器,讓引擎與變速箱連接,也就代表著與後輪連接,所以絕對禁止在入檔行駛中關閉鑰匙,此動作將會造成車輛立即引擎煞車,有非常高的危險性,且有可能傷及 Y-AMT 零組件或者引擎變速箱,若遇行駛中有突發狀況,請使用紅開關去關閉引擎,絕對不要直接關鑰匙。

最後就是 MT-07 Y-AMT 在今年預購首批的車主,可以得到原廠加贈的 PD – Performance Damper 減震拉桿,原廠適配的這組減震拉桿,能夠讓車體尤其是車台的碎震減少,帶來更好的支撐性與騎乘體驗,當然如果是標準版的 MT-07 則是列為選配,我個人是蠻推薦安裝的,裝過之後真的覺得小小一根阻尼棒,卻能大幅改變車台的特性,絕對不是智商稅。

|延伸閱讀

|TK – 男性騎士裝備清單 ( Male Rider’s Gears )

Helmet:SHOEI X-FIFTEEN ESCALATE TC-1

Intercom:SENA 60S

Jacket:Alpinestars CREW PARKA AIR *ASIA

Gloves:Alpinestars SP X 7 GLOVES

|Laverene – 女性騎士裝備清單 ( Female Rider’s Gears )

Helmet:SHOEI J-Cruise III White

Intercom:SENA SRL3

Jacket:Alpinestars STELLA T-SPS AIR V2 JACKET *ASIA

Pants:Alpinestars DAISY V3 WOMEN’S riding DENIM

Gloves:Alpinestars STELLA SMX-R GLOVES *ASIA

Shoes:Alpinestars STELLA STATED PODIUM SHOES